Para Descargar PDF debe Abrir sesión.

Para Descargar PDF debe Abrir sesión.

Palabras clave: family support, diabetes mellitus, social representations

OBJETIVO

Interpretar y comparar el significado del apoyo familiar desde la perspectiva de la familia y del diabético, sobre la base de la teoría de las representaciones sociales desde el enfoque estructural de la teoría de Abric.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en población de una unidad de medicina familiar del municipio de Chalco, Estado de México. La población estudiada consistió en diez binomios de tipo familiar-diabético. La primera etapa consistió en una asociación libre de palabras con la finalidad de encontrar los términos o frases relacionadas con “apoyo familiar”, así como su frecuencia de ítem y rango de asociación. Una vez obtenidos los términos o frases se categorizaron de acuerdo a las funciones de “apoyo”, se efectuó una entrevista semiestructurada para cada categoría y se realizó un análisis gráfico de los significados de Friedman. Se compararon los discursos entre el grupo de los diabéticos y de los familiares a fin de encontrar semejanzas y diferencias.

RESULTADOS

En la primera fase se realizó la evocación de términos y se encontró que la centralidad estaba cargada hacia la esfera afectiva. Sin embargo en la segunda fase, cuando se categoriza y analiza la argumentación, se logra percibir diferencias en la centralidad de los términos y frases. Por parte de la familia se presenta más cargada hacia la esfera de actividad y por parte del paciente hacia la esfera afectiva.

CONCLUSIONES

Este trabajo evidencia la necesidad afectiva por parte del enfermo como punto esencial de apoyo. Algo que nos remite a reflexionar sobre modificar las estrategias, en el momento de proponer programas en salud pública, de modo que contemplen el apoyo familiar desde una mirada de la otredad.

La diabetes mellitus representa una preocupación para los organismos internacionales en salud. En el último tiempo también lo es para para México, debido a los grandes problemas, no sólo referentes al área de la salud, sino por los altos costos económicos y sociales que ella genera. La diabetes mellitus es considerada en la actualidad la nueva pandemia del siglo XXI. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial desde 1995 a la fecha, casi se ha triplicado el número de personas diabéticas y cada día el riesgo de presentar diabetes aumenta [1],[2]. En México, de acuerdo a las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [3], existe una incidencia de 371,55 diabéticos por cada cien mil habitantes. Hoy en día es la primera causa de incapacidad por ceguera e insuficiencia renal y la décimo primera causa de atención hospitalaria [4]. Los casos nuevos de diabetes mellitus incluyen a niños y adolescentes que son afectados como consecuencia de un estilo de vida sedentario y poco saludable, condicionado por el sobrepeso y la obesidad. Todo ello la ha convertido en un problema de salud pública [5]. Con relación al tipo de diabetes se observa una diferencia en cuanto a la frecuencia, es más común la tipo 2 que representa entre 85 y 90% de todos los diabéticos [6],[7] .

Los diabéticos, como todas aquellas personas que padecen una enfermedad crónica degenerativa, son vulnerables no sólo a los daños físicos sino también en el área psicoafectiva por lo que el apoyo es una pieza fundamental para sobrellevar su enfermedad y tener una mejor calidad de vida.

El término “apoyo” tiene su origen en la década de los setenta en la escuela británica de Manchester. Se trata de un proceso interactivo de ayuda en diferentes categorías. En la actualidad todavía se debate con respecto a una definición consensuada de apoyo. Las definiciones van desde declaraciones generales, tales como "los recursos proporcionados por los demás" [8], hasta la definición de House [9] que incluye cuatro categorías de apoyo: la preocupación emocional o el apoyo afectivo, la ayuda instrumental, información y el apoyo de tasación. Las redes sociales por su parte se definen como un "conjunto de personas o contactos a través del cual el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios, información y las nuevas relaciones sociales” [8]. Es importante distinguir el apoyo social de la red social, pues son conceptos relacionados pero con diferencias entre sí. La red social se refiere a la dimensión estructural o institucional vinculada a un individuo. Son ejemplos de red: los vecinos, las organizaciones religiosas, el sistema de salud y el escolar. El apoyo social se encuentra en su dimensión personal, está constituido por miembros de esta red social, importante para las familias [8],[9],[10].

Un aspecto en el que coinciden diversos autores es que el apoyo conlleva una serie de conductas en las que se produce un aporte o intercambio (información, ayuda instrumental o afecto) entre las personas implicadas. Cobb [citado en 10], uno de los primeros autores en aportar una definición del constructo, lo define como la información que lleva al sujeto a creer que “es cuidado y amado”; “estimado y valorado”; y que “pertenece a una red de comunicación y obligaciones mutuas”. El mismo Cobb [11] se refiere a estos conceptos como “apoyo emocional”, “reconocimiento” y “redes de apoyo” respectivamente, y los distingue de la “ayuda instrumental y/o material” a la que no considera apoyo social en sentido estricto, como lo hacen otros autores. Por ejemplo, House [citado en 12], propone cuatro tipos de apoyo: instrumental (ayuda en las tareas), emocional (afecto y ayuda para afrontar las emociones negativas), informacional (consejos y sugerencias) y evaluativo (comparaciones sociales para la autoevaluación social). Barrera [citado en 13], identifica seis tipos de apoyo: material, ayuda física, relaciones íntimas, guía y consejo, retroalimentación y participación social [13].

En su revisión, King et al. señalan que los autores coinciden generalmente en dos aspectos: los tipos y las fuentes de apoyo social. Como tipos de apoyo citan el emocional o socioemocional (que incluiría conductas de afecto y cuidado); y el instrumental o tangible (referido a conductas de ayuda). En cuanto a las fuentes de apoyo social se consideran, también dos: las provenientes del ámbito laboral y el no laboral (como la familia)[14] . Sumado a lo anterior, Kaplan et al. proponen que esos sistemas de apoyo suministran a las personas provisiones psicosociales necesarias para mantener su salud psicológica y emocional. Ello implica un patrón duradero de vínculos sociales continuos e intermitentes, que desempeñan una parte significativa en el mantenimiento de la integridad física y psicológica de la persona [15]. El éxito del apoyo multifactorial depende no sólo de la habilidad y el deseo de quien lo provee, sino también de las modalidades específicas de búsqueda y el grado de aceptación con que el receptor consienta la ayuda que el proveedor de soporte esté dispuesto a brindarle. Sus beneficios se deben a que incide positivamente en los sentimientos de autoestima de la persona, ayudándola a sentirse querida y valorada, reforzando los sentimientos de control personal, lo cual desempeña un papel importante en el bienestar general [16] ,[17].

El apoyo, definido como el conjunto de acciones físicas y psicoafectivas necesarias para mejorar una situación específica, cumple, en una enfermedad, tres funciones importantes [18]:

Debemos ver a las personas arraigadas en un contexto interactivo de fomento de salud, haciendo ver que éste no es tarea de actos individuales aislados sino de la colaboración de todos con objetivos bien definidos. Dichos objetivos son: aumentar la calidad de nuestro entorno y nuestras vidas[19].

Dado que el modelo biomédico no ha podido dar respuesta a toda la problemática sociocultural en la cual se encuentra inmersa la diabetes, surge como opción abordar este punto bajo un paradigma que nos permita describir, interpretar y reconstruir el fenómeno. En este caso se trata del apoyo al paciente diabético, escuchando las voces de los actores: la familia y el diabético.

Teoría de las representaciones sociales

Desde el punto de vista de esta investigación, dado que el objeto a estudiar son los signos y significados del apoyo familiar al diabético dentro del núcleo familiar, utilizaremos el paradigma hermenéutico-fenomenológico bajo la mirada de la Teoría de las Representaciones Sociales. Concretamente aludimos al término que acuñó Sergei Moscovici, psicólogo social francés de origen ruso, quien lo retomó de un concepto olvidado de Durkheim donde la representación social surge para contrarrestar el incremento de la individualización en psicología social, pues la tendencia que había prevalecido en esta disciplina se encontraba alejada de lo social y se dirigía al individuo. La representación social, desde una óptica psicosocial, es un mecanismo de cognición, un instrumento de socialización y de comunicación. Moscovici la define como “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen tangible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, librando los poderes de su imaginación” [20]. La estructura nos conduce a la elaboración de un entramado de significaciones, donde el individuo es quien transporta, refleja y reproduce los significados y códigos de interacción entre las personas integrantes de la sociedad, y que estos conforman un pensamiento común en un “contexto elaborado” [21].

Una representación social se organiza en dos sistemas según Abric: el del núcleo central y otro periférico. Ellos participan de otro mayor, que es el de la representación y guardan entre sí lazos complejos de carácter unívoco pero también profundas contradicciones. En relación al núcleo central, Abric le atribuye las siguientes funciones: “él está directamente relacionado y determinado por las condiciones históricas, sociológicas e ideológicas; en ese sentido está fuertemente marcado por la memoria colectiva y por el sistema de normas al que dicho núcleo se refiere [...,] es estable, coherente y resistente al cambio [...] y, en fin, es de cierta manera relativamente independiente en el contexto social y material inmediato en el que la representación es puesta en evidencia” [22].

Abric explica en la teoría del núcleo que “la organización de una representación presenta una característica peculiar: no sólo los elementos de la representación son ordenados jerárquicamente, sino que toda representación social es organizada en torno a un núcleo central, constituido por uno o por algunos elementos que dan a las representaciones su significado”. Mientras, el sistema periférico materializa y contextualiza en forma permanente las determinaciones normativas adaptándose a una realidad concreta. De ello resulta la movilidad y la pluralidad características de las personas. Es el sistema periférico el que inicialmente asimila las informaciones nuevas o los eventos susceptibles de colocar en cuestión al núcleo central. El sistema periférico permite una cierta modulación individual de la representación. Por lo tanto, permite la elaboración de representaciones sociales individualizadas organizadas, no obstante, en torno de un núcleo central común [22].

Las representaciones sociales, cuando son acerca de un padecimiento, llevan a las personas a tomar una postura ante su enfermedad y, con ello, sobre la forma en que debe ser manejada y atendida. Si los profesionales de la salud no cuentan con información sobre estas representaciones, es muy posible que sus propias representaciones en torno al padecimiento no coincidan con la de los enfermos y las de sus familiares.

Teniendo como antecedentes la magnitud del problema de la diabetes mellitus y la importancia del apoyo familiar en el control, apego al tratamiento y evolución a largo plazo del paciente diabético, realizamos las siguientes preguntas:

¿Qué representa para la familia apoyar a un familiar diabético? ¿Qué representa para el diabético ser apoyado por su familia?

El objetivo general es interpretar y comparar el significado del apoyo en pacientes diabéticos desde la mirada familiar y del paciente, basados en la Teoría de las Representaciones Sociales.

El estudio se llevó a cabo en la Unidad de Medicina Familiar número 195 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chalco, Estado de México. La muestra se obtuvo de manera no probabilística e incluyó a 10 pacientes diabéticos y a sus respectivos familiares. Dentro de los criterios de inclusión se contemplaron pacientes de menos de 10 años de diagnóstico de diabetes mellitus , sin complicaciones de la enfermedad, que fueran acompañados por un familiar y que accedieran a participar en el estudio previo consentimiento informado. No fue considerado en este momento el control metabólico. De esta manera utilizamos el paradigma cualitativo de las representaciones sociales bajo un enfoque estructural. Para conocer el núcleo de la representación del apoyo según el modelo de Abric [22],[23], se realizó en primera instancia una asociación libre de palabras en torno al término “apoyo familiar” a los 10 familiares de pacientes diabéticos y por otro lado a los mismos pacientes.

Una vez que se obtuvieron todos los términos, expresiones o adjetivos, se procedió a analizar el sistema de categorías mediante la frecuencia del ítem y el rango de asociación [22]. Teniendo estas categorías, se realizó luego una entrevista semiestructurada construida a partir de la primera fase relacionada con cada categoría, la cual fue aplicada a familiares y pacientes. Finalmente las entrevistas se examinaron mediante la técnica de análisis gráfico de los significados de Friedman, la que se puede explicar de la siguiente manera:

Este procedimiento se aplicó tanto en el grupo de los familiares como en el grupo de los pacientes, con el objeto de comparar ambas figuras para entender el sentido común de cada uno de los actores como familiares y como pacientes.

Del grupo de los familiares para la asociación libre (total de 10), siete correspondieron al género femenino y tres al masculino. La edad promedio fue de 37 años (DS=3 años). Seis casos presentaron escolaridad primaria, uno secundaria, uno bachillerato y dos no tenían estudios. En cuanto al estado civil, dos eran solteros, seis casados y dos divorciados. Cinco profesan la religión católica, dos la protestante y tres no profesan religión alguna. En relación al grupo de pacientes diabéticos (total de 10), cinco era del sexo femenino y cinco del masculino, la edad promedio fue de 57 años (DS=7 años). Respecto a los estudios realizados, cinco tenían escolaridad primaria, uno secundaria, uno bachillerato y sin estudios había tres pacientes. Sobre el estado civil siete estaban casados, dos divorciados y uno viudo. En cuanto a la tipología familiar, por su composición, se encontraron dos pacientes con tipo nuclear, siete extensa y uno extensa compuesta.

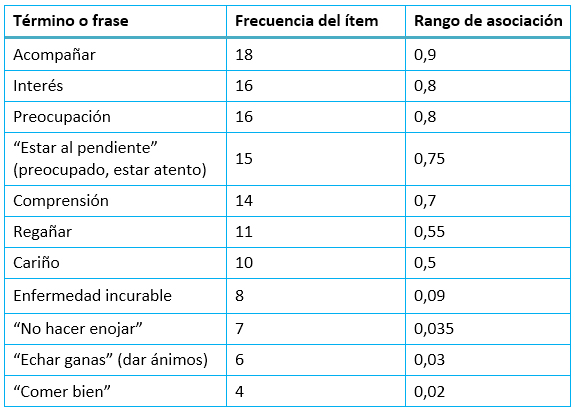

En la primera fase de asociación libre en relación a “apoyo familiar” en los familiares y diabéticos, se obtuvieron los resultados que se observan en la Tabla I.

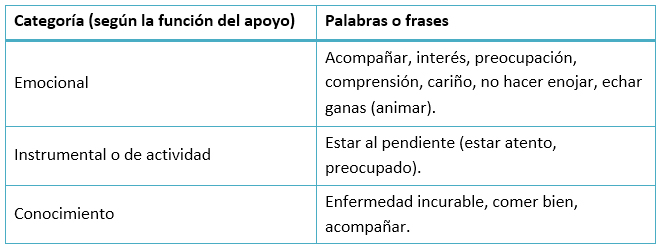

Con estas frases o palabras se logró conformar un grupo de categorías a partir de las respuestas evocadas por los sujetos en relación con la función del apoyo familiar (Tabla II).

Tabla II. Categorías según la función del apoyo y las palabras asociadas.

La Tabla II nos muestra que el núcleo figurativo de la representación está conformado por la categoría de la función emocional. Esta muestra una frecuencia y rango de asociación mayor que las categorías de actividad o instrumental y de conocimiento, que tienen una representación más periférica.

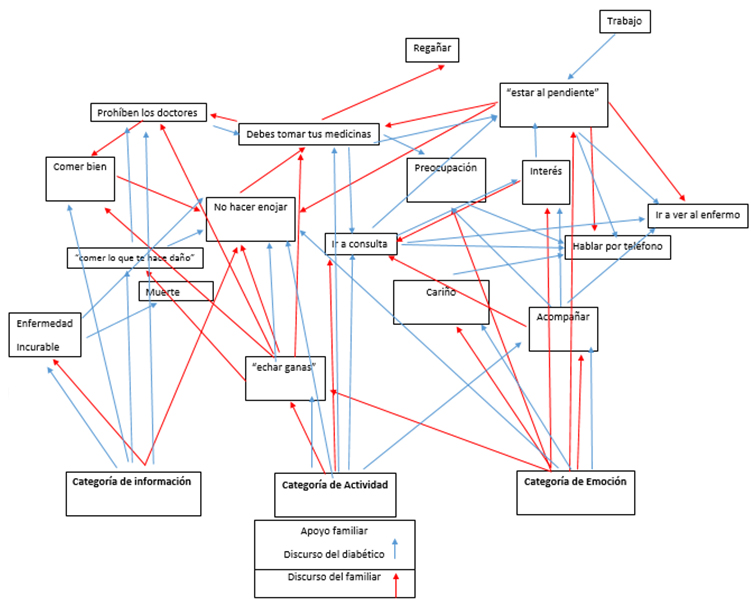

Al realizar el sociograma se puede observar cómo, en su discurso, los familiares muestran una carga mayor hacia la función instrumental del apoyo, mientras que el diabético tiene una inclinación hacia el área afectiva. Ello nos remite a una nulidad de los discursos. Se muestra una asociación del discurso asociado por parte del paciente hacia la esfera emocional (cariño, preocupación, comprensión, no hacer enojar, regañar), en tanto los discursos por parte del familiar se enfocan en la esfera instrumental o activa (acompañamiento, interés y estar al pendiente). Se aprecia un constructo simbólico de “apoyo familiar” incongruente por parte de la realidad del paciente y del familiar. A su vez, no se está cumpliendo con las funciones básicas de apoyo dado que el reclamo del paciente se contrapone a la actividad realizada por parte del familiar.

En la primera fase, donde se realizó la evocación de términos, se encontró que la centralidad estaba cargada hacia la esfera afectiva. No obstante en la segunda fase, cuando se realiza la categorización y análisis de la argumentación, se logra percibir diferencias en la centralidad de los términos y frases por parte del familiar más cargada hacia la esfera de actividad. En cambio, por parte del paciente la centralidad se orienta hacia la esfera afectiva.

La teoría de las representaciones sociales nos habla del sentido común, en este caso de la estructura central de la representación en torno al apoyo familiar. Este marco teórico contrapone algunos resultados de estudios cuantitativos realizados con instrumentos construidos y validados para el mismo fin (MOS [23], DSSQ versión familia [24] , DAWN2 [25], entre otros), que contemplan únicamente al paciente o bien a la familia de manera aislada. Por el contrario, en este estudio pudimos vislumbrar el sentido común en torno a la construcción del imaginario social del apoyo en su vertiente familiar y del paciente.

Siendo la familia una unidad de funcionamiento interdependiente, el complejo de la dinámica de sus relaciones intrafamiliares y las determinantes sociales pueden influir en el proceso de adherencia terapéutica del paciente diabético [26]. Respecto a las vías en que la familia influye en el manejo de las enfermedades crónicas, Fisher y Weihs [27] señalan que el ambiente emocional familiar afecta directamente los sistemas fisiológicos del paciente, así como también la forma en la que ellos reaccionen ante la enfermedad puede generar cursos específicos en los comportamientos de auto-cuidado. En esta investigación comprobamos que el apoyo, en su vertiente familiar, tiene una relación significativa en interrelación familiar, apego al tratamiento del paciente y apropiación de la enfermedad. En los factores discursivos de nuestras entrevistas pudimos observar que el familiar es un actor fundamental en la estructura de apoyo en el paciente diabético. Asimismo, de manera recíproca el paciente argumenta discursivamente la necesidad de este apoyo a través de la falta del apoyo familiar.

El control de las cifras de glucosa, más que el simple hecho de tomar un medicamento, depende de un conjunto de conductas adoptadas frente a la enfermedad en las que el apego depende del apoyo familiar. Así lo demuestran los estudios de Rodríguez-Morán y Guerrero-Romero [28] y Valenciaga et al. [29], entre otros. Para estos autores, la relación entre el control del paciente y el apoyo familiar puede explicarse por el conocimiento que los familiares tengan sobre la enfermedad, que a su vez puede reducir el estrés generado y mejorar el apego a las recomendaciones del grupo interdisciplinario de primer nivel. En este trabajo se puede observar que la categoría de conocimiento sobre la enfermedad por parte del paciente y del familiar, ocupa un lugar jerárquico de menor categoría el cual puede repercutir en el control metabólico.

En las últimas décadas se ha hecho más evidente la manera cómo los contactos y los apoyos familiares inciden en la enfermedad y su desenlace. Se considera que el apoyo es algo similar a un amortiguador del estrés originado por la enfermedad crónica, además de su influencia en el desarrollo de las conductas de salud o de auto-cuidado, así como en la observancia del tratamiento médico [30],[31]. En el intento de abordar el alto incumplimiento en las instrucciones sobre los cuidados del paciente diabético, se han realizado estrategias de intervención, prevención y tratamiento. Sin embargo éstas no siempre concuerdan con las necesidades del sujeto enfermo, que las rechaza regularmente. Por este motivo se pone de manifiesto la necesidad de una comprensión más profunda [32], [33]. Ello lo podemos observar en las frases con una fuerte carga cultural y psicoafectiva como “no hacer enojar”, “comer lo que te hace daño”, “estar al pendiente” (estar atento, preocupado), “echar ganas” (dar ánimos), las cuales nos reflejan la tendencia negativa y el fatalismo hacia la enfermedad, a pesar de la información médico-asistencial que ya hayan recibido.

El éxito del apoyo multifactorial depende no sólo de la habilidad y del deseo de quien lo provee, sino también de las modalidades específicas de búsqueda y el grado de aceptación con que el receptor consienta la ayuda que el proveedor de soporte esté dispuesto a brindarle. Sus beneficios se deben a que repercute positivamente en los sentimientos de autoestima de la persona, ayudándola a sentirse querida y valorada, reforzando los sentimientos de control personal, lo cual desempeña un papel importante en el bienestar general [34],[35].

Derivado del punto anterior, podemos decir que la reacción de la familia a la presencia de una enfermedad dependerá de la interacción de factores como la cultura, el tipo de familia, los símbolos y significados que tenga cada uno de sus miembros con respecto a la enfermedad. A su vez, todo ello se verá reflejado en la actitud de los parientes acerca del dolor, invalidez, regímenes terapéuticos del paciente diabético, entre otros aspectos [33],[36].

El apoyo familiar es una herramienta fundamental en padecimientos crónicos, no sólo por el “control biomédico“(metabólico, asistencial, nutricional, complicaciones agudas y crónicas), sino porque también nos permite mejorar la calidad de vida y amortiguar el estrés no normativo que conlleva tener a un familiar enfermo. En el caso de la diabetes el apoyo se percibe por el enfermo más hacia una necesidad afectiva, mientras que para el familiar se inclina hacia la función de actividad. Este trabajo evidencia la necesidad afectiva por parte del enfermo como punto esencial de apoyo. Lo cual nos invita a reflexionar sobre cómo modificar las estrategias en el momento de proponer programas en salud pública que contemplen el apoyo familiar desde una mirada de la otredad.

Declaración de conflictos de intereses

Los autores han completado el formulario de declaración de conflictos de intereses del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), traducido al castellano por Medwave, y declaran no haber recibido financiamiento para la realización del artículo, ni tener conflictos de intereses con la materia del artículo.

Tabla I. Asociación libre de palabras en relación a “apoyo familiar” con frecuencia del ítem y rango de asociación de familiares y diabéticos.

Tabla I. Asociación libre de palabras en relación a “apoyo familiar” con frecuencia del ítem y rango de asociación de familiares y diabéticos.

Tabla II. Categorías según la función del apoyo y las palabras asociadas.

Tabla II. Categorías según la función del apoyo y las palabras asociadas.

Figura 1. Sociograma de representación social del apoyo familiar por parte de la familia y del diabético.

Figura 1. Sociograma de representación social del apoyo familiar por parte de la familia y del diabético.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

OBJECTIVE

The goal of this study is to compare and interpret the meaning of family support for diabetic patients and their families using social representations according to a structural approach of Abric’s theory.

METHODS

The study was carried out in a Family Medicine Center of the Chalco Municipality in Mexico State. The population studied comprised ten diabetic patient-family pairs. The first part of the study was a simple word association test that aimed to find terms or statements related to the concept of “family support”, as well as its frequency of appearance and range of association. Once the terms or statements were obtained, they were categorized according to their “support” capabilities. A semi-structured interview for each category was conducted as well as a graphic analysis of Friedman’s meanings. The discourse of diabetic patients was compared to that of the families in order to find similarities and differences.

RESULTS

Evocation of terms was done in the first part of the study, and it was found that the emotional domain was central to the discourse. However, in the second part of the study, when categorization and analysis of discourse is performed, there are differences in the centrality of terms and statements. The family tends to center in the active domain, whereas the patient centers in the emotional domain.

CONCLUSIONS

This study brings up the emotional needs of the patient as essential components of support efforts. This promotes reflection about changing strategies in the design of public healthcare programs in that they may include family support from the viewpoint of otherness.

Autores:

Alejandra Rodríguez Torres[1,2], Esteban Jaime Camacho Ruiz[3], María Del Consuelo Escoto Ponce de León[4], Georgina Contreras Landgrave[3], Donovan Casas Patiño[5]

Autores:

Alejandra Rodríguez Torres[1,2], Esteban Jaime Camacho Ruiz[3], María Del Consuelo Escoto Ponce de León[4], Georgina Contreras Landgrave[3], Donovan Casas Patiño[5]

Citación: Rodríguez A, Camacho EJ, Escoto MC, Contreras G, Casas D. Social representation of family support for diabetic patients in users of a family medicine unit in Chalco, State of Mexico. Medwave 2014 Ago;14(7):e6011 doi: 10.5867/medwave.2014.07.6011

Fecha de envío: 25/6/2014

Fecha de aceptación: 13/8/2014

Fecha de publicación: 27/8/2014

Origen: no solicitado

Tipo de revisión: con revisión por cuatro pares revisores externos, a doble ciego

Nos complace que usted tenga interés en comentar uno de nuestros artículos. Su comentario será publicado inmediatamente. No obstante, Medwave se reserva el derecho a eliminarlo posteriormente si la dirección editorial considera que su comentario es: ofensivo en algún sentido, irrelevante, trivial, contiene errores de lenguaje, contiene arengas políticas, obedece a fines comerciales, contiene datos de alguna persona en particular, o sugiere cambios en el manejo de pacientes que no hayan sido publicados previamente en alguna revista con revisión por pares.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debe iniciar sesión

Medwave publica las vistas HTML y descargas PDF por artículo, junto con otras métricas de redes sociales.

Medwave publica las vistas HTML y descargas PDF por artículo, junto con otras métricas de redes sociales.

Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva No. 132 diciembre de 2012, OMS. who.int [on line] | Link |

Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva No. 132 diciembre de 2012, OMS. who.int [on line] | Link | Federación Internacional de Diabetes. Atlas de la diabetes de la FID, 2013. idf.org [on line] | Link |

Federación Internacional de Diabetes. Atlas de la diabetes de la FID, 2013. idf.org [on line] | Link | Estados Unidos Mexicanos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Estadisticas a propósito del día mundial de la diabetes, 2011. inegi.org.mx [on line]. | Link |

Estados Unidos Mexicanos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Estadisticas a propósito del día mundial de la diabetes, 2011. inegi.org.mx [on line]. | Link | Rull JA, Aguilar-Salinas CA, Rojas R, Rios-Torres JM, Gómez-Pérez FJ, Olaiz G. Epidemiology of type 2 diabetes in Mexico. Arch Med Res. 2005 May-Jun;36(3):188-96. | CrossRef | PubMed |

Rull JA, Aguilar-Salinas CA, Rojas R, Rios-Torres JM, Gómez-Pérez FJ, Olaiz G. Epidemiology of type 2 diabetes in Mexico. Arch Med Res. 2005 May-Jun;36(3):188-96. | CrossRef | PubMed | Gil V. Guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Rev Med Inst Mex Seguro Social. 2013;51(1):104-19. | Link |

Gil V. Guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Rev Med Inst Mex Seguro Social. 2013;51(1):104-19. | Link | García G, Díaz R. Diabetes mellitus tipo 2: autoconcepto, evolución y complicaciones. Desarrollo Cientif Enferm. 2005;13(7):207-210. | Link |

García G, Díaz R. Diabetes mellitus tipo 2: autoconcepto, evolución y complicaciones. Desarrollo Cientif Enferm. 2005;13(7):207-210. | Link | Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Diabetes mellitus: la urgencia para reforzar la respuesta en políticas públicas para su prevención y control. Instituto Nacional de Salud Pública, 2012. | Link |

Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Diabetes mellitus: la urgencia para reforzar la respuesta en políticas públicas para su prevención y control. Instituto Nacional de Salud Pública, 2012. | Link | Cohen S, Wills TA. Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychol Bull. 1985 Sep;98(2):310-57. | CrossRef | PubMed |

Cohen S, Wills TA. Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychol Bull. 1985 Sep;98(2):310-57. | CrossRef | PubMed | House JS, Robbins C, Metzner HL. The association of social relationships and activities with mortality: prospective evidence from the Tecumseh Community Health Study. Am J Epidemiol. 1982 Jul;116(1):123-40. | PubMed |

House JS, Robbins C, Metzner HL. The association of social relationships and activities with mortality: prospective evidence from the Tecumseh Community Health Study. Am J Epidemiol. 1982 Jul;116(1):123-40. | PubMed | Cobb S. Presidential Address-1976. Social support as a moderator of life stress. Psychosom Med. 1976 Sep-Oct;38(5):300-14. | PubMed |

Cobb S. Presidential Address-1976. Social support as a moderator of life stress. Psychosom Med. 1976 Sep-Oct;38(5):300-14. | PubMed | Bowling A. Social support and social networks: their relationship to the successful and unsuccessful survival of elderly people in the community. An analysis of concepts and a review of the evidence. Fam Pract. 1991 Mar;8(1):68-83. | CrossRef | PubMed |

Bowling A. Social support and social networks: their relationship to the successful and unsuccessful survival of elderly people in the community. An analysis of concepts and a review of the evidence. Fam Pract. 1991 Mar;8(1):68-83. | CrossRef | PubMed | de la Revilla Ahumada L, Fleitas L. El apoyo social y la atención primaria de salud. Aten Primaria. 1991 Oct;8(9):664-6.

| PubMed |

de la Revilla Ahumada L, Fleitas L. El apoyo social y la atención primaria de salud. Aten Primaria. 1991 Oct;8(9):664-6.

| PubMed | King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care. 1998 Sep;21(9):1414-31. | PubMed |

King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care. 1998 Sep;21(9):1414-31. | PubMed | Kaplan BH, Cassel JC, Gore S. Social support and health. Med Care. 1977 May;15(5 suppl):47-58. | PubMed |

Kaplan BH, Cassel JC, Gore S. Social support and health. Med Care. 1977 May;15(5 suppl):47-58. | PubMed | Orueta R. Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica en enfermedades crónicas. Inf ter sist Nac Salud. 2005;29(2):40-48. | Link |

Orueta R. Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica en enfermedades crónicas. Inf ter sist Nac Salud. 2005;29(2):40-48. | Link | Levin G, Mota V, Rivas L, Rojas, J. Síndrome metabólico y apoyo social en pacientes mexicanos con diabetes mellitus tipo 2. An Med (Mex). 2012;57(3):185-190. | Link |

Levin G, Mota V, Rivas L, Rojas, J. Síndrome metabólico y apoyo social en pacientes mexicanos con diabetes mellitus tipo 2. An Med (Mex). 2012;57(3):185-190. | Link | Valadez I, Centeno G, Cabrera C. Diseño de un instrumento para evaluar apoyo familiar al diabético tipo 2. Invest Salud. 2003;5(3). | Link |

Valadez I, Centeno G, Cabrera C. Diseño de un instrumento para evaluar apoyo familiar al diabético tipo 2. Invest Salud. 2003;5(3). | Link | Valadez I, Aldrete M, Alfaro N. Influencia de la familia en el control metabólico del paciente diabético tipo II. En: Lecturas de la depresión México DF: UAM-X, CSH, 1993: 59-78.

Valadez I, Aldrete M, Alfaro N. Influencia de la familia en el control metabólico del paciente diabético tipo II. En: Lecturas de la depresión México DF: UAM-X, CSH, 1993: 59-78.  Moscovici S. Psicologia Social. Madrid, España: Paidós, 1994:37-49.

Moscovici S. Psicologia Social. Madrid, España: Paidós, 1994:37-49.  Wagner W. Introduction: aspects of social representations theory. Soc Sci Inf. 1994 Jun;33(2):155-161. | CrossRef |

Wagner W. Introduction: aspects of social representations theory. Soc Sci Inf. 1994 Jun;33(2):155-161. | CrossRef | Abric JC. Prácticas sociales y representaciones. México D.F.: Covoacén, 2001:34-37.

Abric JC. Prácticas sociales y representaciones. México D.F.: Covoacén, 2001:34-37.  Revilla A, Luna del Catillo J, Bailón E, Medina M. Validación del cuestionario MOS de apoyo social en atención primaria. Med Fam. 2005;6(1):10-18 | Link |

Revilla A, Luna del Catillo J, Bailón E, Medina M. Validación del cuestionario MOS de apoyo social en atención primaria. Med Fam. 2005;6(1):10-18 | Link | La Greca AM, Bearman KJ. The diabetes social support questionnaire-family version: evaluating adolescents' diabetes-specific support from family members. J Pediatr Psychol. 2002 Dec;27(8):665-76. | CrossRef | PubMed |

La Greca AM, Bearman KJ. The diabetes social support questionnaire-family version: evaluating adolescents' diabetes-specific support from family members. J Pediatr Psychol. 2002 Dec;27(8):665-76. | CrossRef | PubMed | Peyrot M, Burns KK, Davies M, Forbes A, Hermanns N, Holt R, et al. Diabetes Attitudes Wishes and Needs 2 (DAWN2): a multinational, multi-stakeholder study of psychosocial issues in diabetes and person-centred diabetes care. Diabetes Res Clin Pract. 2013 Feb;99(2):174-84. | CrossRef | PubMed |

Peyrot M, Burns KK, Davies M, Forbes A, Hermanns N, Holt R, et al. Diabetes Attitudes Wishes and Needs 2 (DAWN2): a multinational, multi-stakeholder study of psychosocial issues in diabetes and person-centred diabetes care. Diabetes Res Clin Pract. 2013 Feb;99(2):174-84. | CrossRef | PubMed | Domínguez M, Arruda F, Montiel M, Ochoa M, Álvarez G, Valdéz L, Ibarra E. Necessidades de apoio social em cuidadores de familiares idosos mexicanos. Psicol Soc.2009;21(2):242-9. | CrossRef |

Domínguez M, Arruda F, Montiel M, Ochoa M, Álvarez G, Valdéz L, Ibarra E. Necessidades de apoio social em cuidadores de familiares idosos mexicanos. Psicol Soc.2009;21(2):242-9. | CrossRef | Fisher L, Weihs KL. Can addressing family relationships improve outcomes in chronic disease? Report of the National Working Group on Family-Based Interventions in Chronic Disease. J Fam Pract. 2000 Jun;49(6):561-6. | PubMed |

Fisher L, Weihs KL. Can addressing family relationships improve outcomes in chronic disease? Report of the National Working Group on Family-Based Interventions in Chronic Disease. J Fam Pract. 2000 Jun;49(6):561-6. | PubMed | Rodríguez-Morán M1, Guerrero-Romero JF. [Importance of family support in the control of glycemia]. Salud Publica Mex. 1997 Jan-Feb;39(1):44-7. | PubMed |

Rodríguez-Morán M1, Guerrero-Romero JF. [Importance of family support in the control of glycemia]. Salud Publica Mex. 1997 Jan-Feb;39(1):44-7. | PubMed | Valenciaga J, González de la Vega F, Pons, Sánchez O. Repercusión en el control de la diabetes mellitus de um técnica educativa dirigida a la familia. Rev Cuba Med Gen Integr. 1995;11(2):144-9.

| Link |

Valenciaga J, González de la Vega F, Pons, Sánchez O. Repercusión en el control de la diabetes mellitus de um técnica educativa dirigida a la familia. Rev Cuba Med Gen Integr. 1995;11(2):144-9.

| Link | De la Revilla L, Espinosa J. La atención domiciliaria y la atención familiar en el abordaje de las enfermedades crónicas de los mayores. Atención Primaria. 2003;31(9): 587-591. | CrossRef |

De la Revilla L, Espinosa J. La atención domiciliaria y la atención familiar en el abordaje de las enfermedades crónicas de los mayores. Atención Primaria. 2003;31(9): 587-591. | CrossRef | Gomes L, Foss M, Foss de Fritas M, Pace A. Relação entre apoio social, adesão aos tratamentos e controle metabólico de pessoas com diabetes mellitus. Rev Latino-Am Enfermagem. 2012;20(1):3-8. | Link |

Gomes L, Foss M, Foss de Fritas M, Pace A. Relação entre apoio social, adesão aos tratamentos e controle metabólico de pessoas com diabetes mellitus. Rev Latino-Am Enfermagem. 2012;20(1):3-8. | Link | Vega A, González E. Apoyo social: elemento clave en el afrontamiento de la enfermedad crónica. Rev Enf Glob. 2009;16:1-11. | Link |

Vega A, González E. Apoyo social: elemento clave en el afrontamiento de la enfermedad crónica. Rev Enf Glob. 2009;16:1-11. | Link | Gonzáles P. El apoyo familiar en la adherencia al trataminto nutricional del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Waxapa. 2011;2(5):103-107. | Link |

Gonzáles P. El apoyo familiar en la adherencia al trataminto nutricional del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Waxapa. 2011;2(5):103-107. | Link | Orueta R. Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica en patologías crónicas. España. Inf ter sist Nac Salud. 2005;29(2):40-48. | Link |

Orueta R. Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica en patologías crónicas. España. Inf ter sist Nac Salud. 2005;29(2):40-48. | Link | Valadez I Aldrete M, Alfaro N. Influencia de la familia en el control metabólico del paciente diabético tipo II. En: Lecturas de la depresión. México, D.F.: UAM-X, CSH, 1993:59-78.

Valadez I Aldrete M, Alfaro N. Influencia de la familia en el control metabólico del paciente diabético tipo II. En: Lecturas de la depresión. México, D.F.: UAM-X, CSH, 1993:59-78.  Salcedo A, García J, Sevila E. Dominio cultural del autocuidado en diabeticos tipo 2 con y sin control glucémico en México. Rev Saúde Pública. 2008;42(2):256-64. | CrossRef |

Salcedo A, García J, Sevila E. Dominio cultural del autocuidado en diabeticos tipo 2 con y sin control glucémico en México. Rev Saúde Pública. 2008;42(2):256-64. | CrossRef | El entrenamiento aeróbico de intervalo de alta intensidad mejora el consumo de oxígeno peak en pacientes con síndrome metabólico: CAT

El entrenamiento aeróbico de intervalo de alta intensidad mejora el consumo de oxígeno peak en pacientes con síndrome metabólico: CAT