Para Descargar PDF debe Abrir sesión.

Para Descargar PDF debe Abrir sesión.

Palabras clave: Sexual health, Reproductive, Health, COVID-19, Primary Health Care, Good Practices

Introducción

La pandemia de COVID- 19 ha implicado la discontinuidad de atención en salud sexual y reproductiva en Chile y el mundo. El foco en la contención hospitalaria de la pandemia llevó a los equipos de atención primaria a responder de manera innata y diversa. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue identificar y sistematizar iniciativas de salud sexual y reproductiva planteadas por equipos de atención primaria en respuesta a la pandemia COVID- 19 en Chile, con el fin de comprender y aprender de los factores involucrados en esta, para mejorar futuras respuestas desde la lógica de buenas prácticas.

Metodología

Estudio de sistematización de iniciativas y prácticas en salud sexual y reproductiva en atención primaria, entre junio de 2020 y noviembre de 2021. Fue desarrollado en tres fases metodológicas: revisión de documentos, recolección de experiencias a través de instrumento electrónico enviado a los 29 servicios de salud de Chile y entrevistas de profundización. Se realizó un mapeo y caracterización de las iniciativas y análisis crítico de discurso de narrativas y entrevistas, según criterios de buenas prácticas.

Resultados

Se identificaron 41 iniciativas de 19 servicios de salud, principalmente de la Macro Zona Centro- sur, urbanas y de reorganización de atención. Fueron prácticas pertinentes, alineadas a sus objetivos, con procesos rápidos de implementación, estrategias innovadoras, alto uso de tecnologías con escasa pertinencia intercultural ni evaluación. El éxito percibido se relacionó con motivación, liderazgo, y resiliencia institucional y comunitaria. La adaptabilidad de las iniciativas emergió como una nueva necesidad y criterio.

Conclusión

Son importantes los aprendizajes emanados de las iniciativas que invitan a considerar la salud mental de los equipos, su relación con la comunidad, el uso de tecnologías, la evaluación de las prácticas considerando satisfacción, enfoques transversales y la adaptabilidad de estas, para mejorar la respuesta de atención primaria en salud sexual y reproductiva ante nuevas crisis.

Al comienzo de la pandemia de COVID- 19 se previó que producto de esta, la salud de la población se vería fuertemente afectada, en especial la de grupos con mayores vulnerabilidades biológicas y sociales [1].

En Chile, estudios epidemiológicos dieron cuenta de las medidas de salud pública que fueron adoptadas para la contención inicial de la pandemia, así como de los desafíos a los cuales se enfrentó el sistema, advirtiendo la necesidad de evaluación constante y participación integrada e intersectorial en la res-puesta a la crisis [2],[3],[4].

La alta demanda de atención por COVID- 19 llevó al sistema de salud en Chile a focalizarse principalmente en el nivel hospitalario, dependiente administrativa y económicamente del nivel central, priorizando dar abasto a la creciente necesidad de camas críticas. Fue así como la sobreutilización de recursos físicos, humanos y económicos en este nivel generó inevitable-mente una disminución en la disposición de prestaciones hospitalarias y ambulatorias habituales [5].

La atención primaria por su parte, cuya administración depende de los municipios, si bien contó con recomendaciones generales del nivel central desde marzo de 2020 [6], tuvo que reorganizar y priorizar sus funciones en forma auto gestionada, enfrentando desafíos organizacionales que posicionaron a los equipos locales como garantes de la continuidad de la atención.

Dentro de los servicios más afectados estuvieron los de salud sexual y reproductiva, quienes contaron con lineamientos específicos de acción después de cuatro meses de iniciada la pandemia. Estos servicios se afectaron en disponibilidad, utilización y cobertura, impactando en la cantidad y calidad del cuidado en salud sexual y reproductiva [7],[8].

En Chile, según una encuesta realizada a la sociedad civil res-pecto a la atención en salud sexual y reproductiva en 2020, un 44% de las personas declaró dificultades de acceso, principal-mente mujeres [9]. Asimismo, según datos del Ministerio de Salud, ese año las prestaciones en salud sexual y reproductiva en atención primaria disminuyeron 47%. Se priorizaron atenciones prenatales, de díadas y de regulación de la fecundidad y disminuyeron las atenciones preconcepcionales, tamizajes ginecológicos y atenciones climatéricas. Aun así, entre 2019 y 2020 las actividades de ingreso a atención prenatal disminuyeron 13%, con un aumento concomitante de 2% del ingreso prenatal tardío [10].

Por su parte, la evidencia señala que en todos los aspectos que afectan la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se conjugan necesidades de agencia y demanda con importantes problemáticas de género, equidad y derechos, los cuales se permean afectando de forma exacerbada a mujeres, niñas y adolescentes [11],[12],[13], impactando directa e indirectamente su salud y bienestar [14].

En línea con lo anterior, se ha demostrado que la recuperación del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, es uno de los principales objetivos al que deben apuntar las sociedades para reparar y revertir el desmesurado retroceso de salud de la población durante la pandemia [15].

Para lograr dichos objetivos es importante aprender de lo realizado por los propios equipos de salud sexual y reproductiva en atención primaria, nivel donde se sientan las bases de la promoción y prevención en salud, la cual se vio fuertemente amenazada por la priorización de la oferta de atención asociada a COVID- 19 [16].

El saber qué hicieron los equipos en la respuesta inicial y cómo lo hicieron, comprendiendo los procesos que desarrollaron y sistematizándolos fundados en criterios de buenas prácticas [17], responde al propósito de identificar dificultades, fortalezas, brechas, desafíos y aprendizajes que contribuyan a evitar nuevas interrupciones de los servicios y vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos [18],[19]. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue identificar y sistematizar sobre la base de criterios de buenas prácticas, iniciativas planteadas por equipos de atención primaria de salud sexual y reproductiva en respuesta a la pandemia COVID- 19, entre junio de 2020 y noviembre de 2021 en Chile.

Estudio de sistematización de iniciativas desarrolladas por equipos de salud sexual y reproductiva en atención primaria en res-puesta a la pandemia de COVID- 19, realizado entre junio de 2020 y noviembre de 2021 en el marco del proyecto “Identificación y sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas en salud sexual y reproductiva en respuesta a la pandemia COVID- 19 en Chile y América Latina” del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y Recién Nacido de la Universidad de Chile.

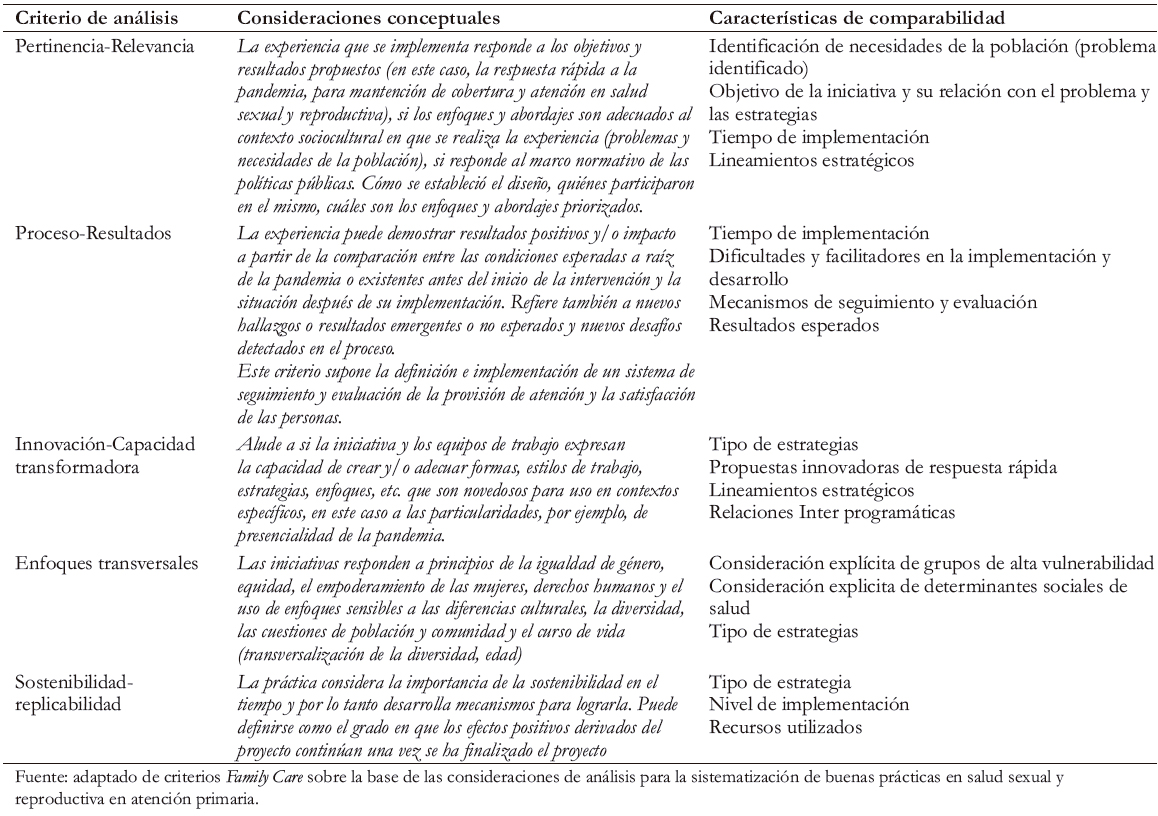

El estudio se ejecutó en tres fases temporales y metodológicas [20]. Primero se realizó una revisión de documentos de buenas prácticas en salud [17],[18],[21],[22], con el fin de seleccionar los ejes de análisis y sistematización. Estos ejes fueron pertinencia y relevancia, proceso y resultados, innovación y capacidad transformadora, enfoques transversales [23], así como replicabilidad y sustentabilidad de buenas prácticas, descritos en la Tabla 1 [17].

En una segunda fase se elaboró un instrumento de recolección de iniciativas que contempló variables de mapeo, como distribución según zonas rurales y urbanas y macro zonas geográficas de Chile con diferencias climáticas y de densidad poblacional. Estas macro zonas, aparte de la Región Metropolitana, dividen al país en Macro Zona Norte, desértica y de baja densidad poblacional; Centro y Centro Sur de clima templado y alta densidad; Sur, lluviosa y de mediana densidad y Austral, con clima frío y baja densidad poblacional [24]. También se contemplaron variables como tipo de establecimiento desde donde emanaron las iniciativas y tiempo de implementación, considerando en este el mes de inicio y la rapidez de implementación según las semanas necesarias para poner en marcha la iniciativa (menos de 4, entre 4 y 8, más de 8 semanas). Adicionalmente se identificaron los lineamientos estratégicos, tipos de estrategias utiliza-das, ámbitos de la salud sexual y reproductiva considerados y preguntas abiertas orientadas a compartir la experiencia.

La encuesta fue validada en pertinencia y comprensión por diez profesionales expertos de distintos servicios y niveles de atención [25]. Fue compartida desde el Ministerio de Salud a través de un formulario electrónico a los 29 Servicios del Sistema Nacional de Salud de Chile entre junio y diciembre de 2020, obteniéndose 41 respuestas. Pudo informar cualquier profesional de salud como persona natural, equipo o institución que considerara que implementó una iniciativa o nueva práctica en respuesta a la pandemia.

Para profundizar en el desarrollo de las iniciativas tras un año de implementadas, en una tercera fase entre octubre y noviembre de 2021, se invitó a ser entrevistados a todos quienes informa-ron iniciativas en la encuesta en la fase anterior. Finalmente, se entrevistó a 15 de ellos, correspondientes a todos quienes respondieron voluntariamente a dicha invitación.

Cada entrevista fue grabada, transcrita y organizada junto a las narrativas del instrumento en una matriz de sistematización elaborada para dicho fin. La sistematización se entendió como “el análisis crítico de experiencias que, a partir de su ordenamiento, reconstrucción y expresión de sus actores, descubre o explica la lógica del proceso, los factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo” basándose en criterios previamente definidos [26], en este caso según criterios de buenas prácticas.

El análisis crítico se realizó desde la teoría del estructuralismo interpretativo focalizado en el discurso y contexto social, considerando cada experiencia como caso [27]. Así, desde un enfoque reflexivo y constructivo [28] de los contextos y factores que configuran las iniciativas, se identificaron unidades y categorías planteadas en dominios que tuvieron su racionalidad en los criterios de análisis de buenas prácticas cuyas consideraciones y características de comparabilidad se plantean en la Tabla 1.

Aspectos éticos

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile N°085- 2020. Contó con un consentimiento informado aplicado en la segunda fase del estudio y ratificado en la tercera fase por los informantes.

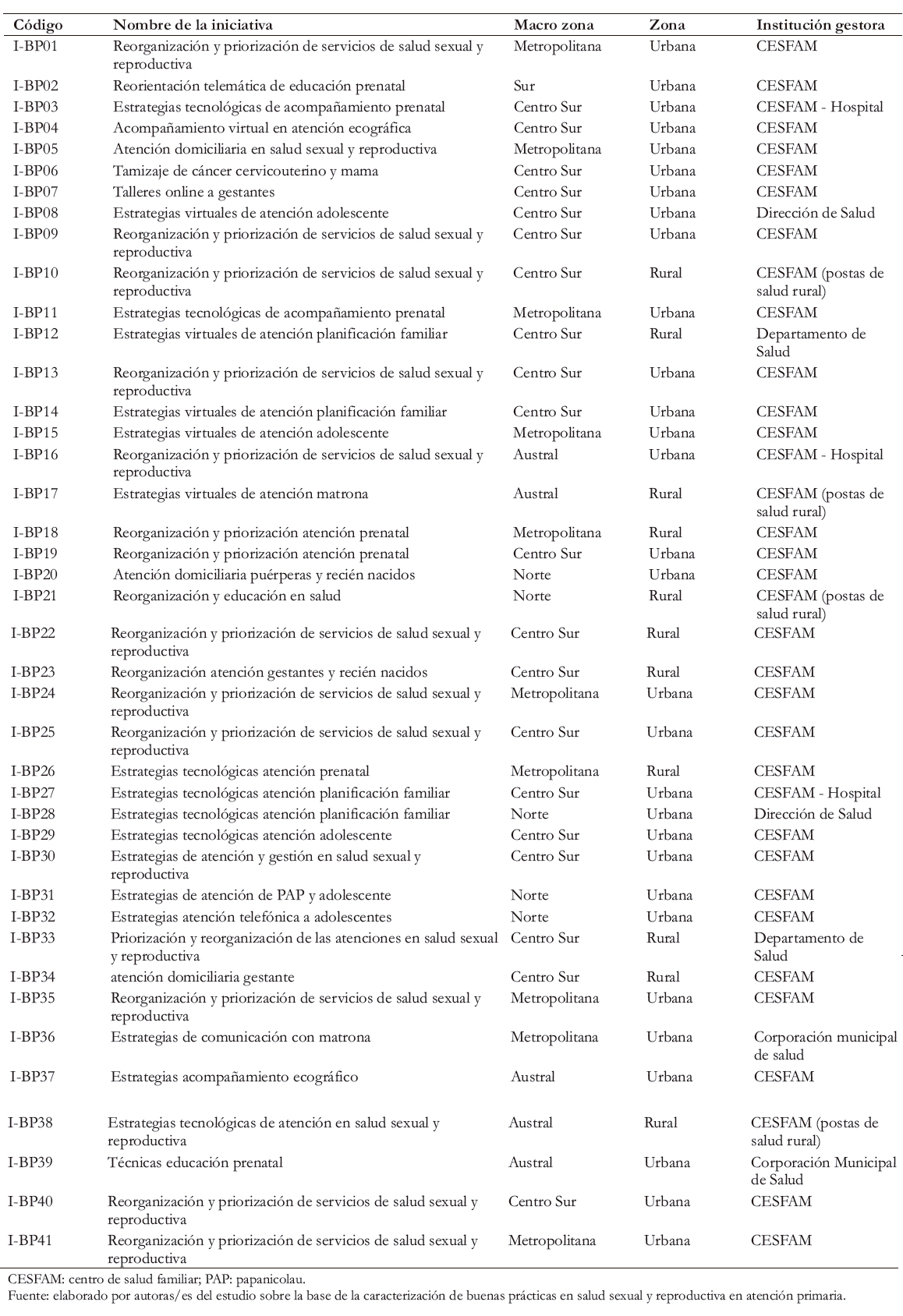

Se identificaron 41 iniciativas emanadas desde 34 centros de salud familiar, 5 corporaciones municipales y 3 hospitales relacionados con la atención primaria (Tabla 2). Estas provinieron de 19 de los 29 servicios de salud de Chile.

Del total de iniciativas, 30 (73%) se realizaron en zonas urbanas y 11 en rurales (27%). De ellas, 46,3% provenían de la Macro Zona Centro Sur (19), 24,4% de la zona Metropolitana (10), 2,4% de la Macro Zona Sur (1) y 12,2% de la Macro Zona Norte y Austral de Chile (5 respectivamente).

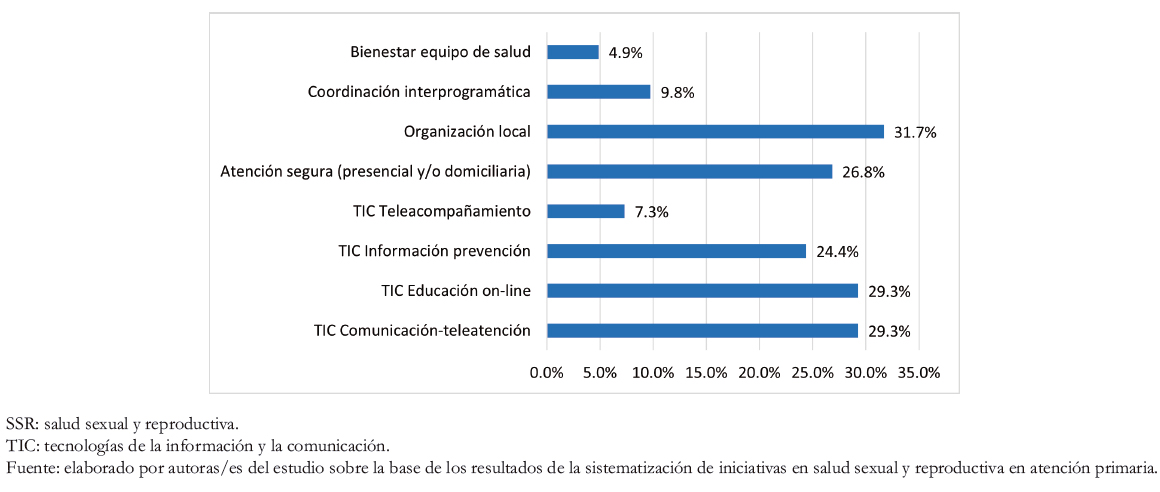

En lo referente al tiempo de implementación, el 73% (30) de las iniciativas comenzaron su aplicación entre marzo y junio de 2020 e igual proporción se implementó en menos de cuatro semanas. En relación con las líneas estratégicas utilizadas, 70% (29) realizó cambios en las actividades de atención, 90% (37) consideró la reorganización de servicios y 39% (16) realizó cambios programáticos. Por su parte, los principales tipos de estrategias consideradas se presentan en la Figura 1, en donde se observa que la mayoría de las iniciativas utilizó tecnologías de comunicación e información en su desarrollo.

En relación con los principales ámbitos de la salud sexual y reproductiva abordados, la salud materna representó el 39%, seguido de un 29,3% de planificación familiar. El ámbito de ginecología sólo se registró en dos iniciativas.

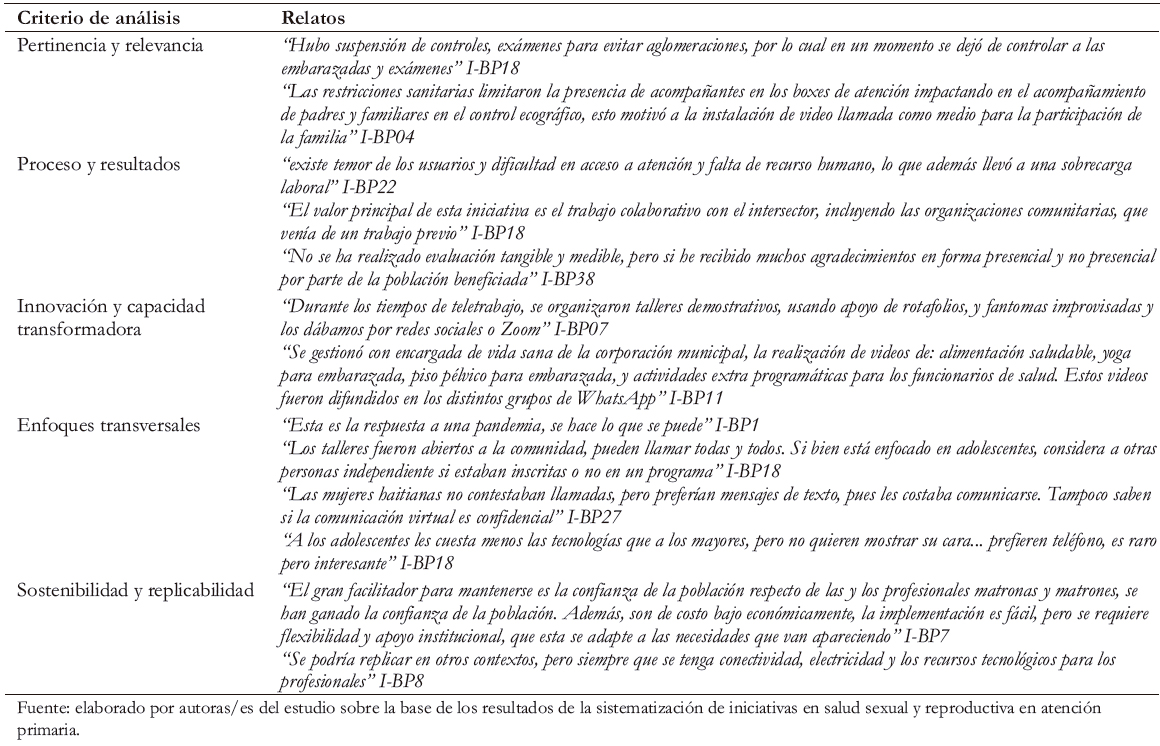

En la Tabla 3 se plasman citas de relatos extraídos del análisis de las iniciativas según criterios de buenas prácticas.

A continuación, se plantean los resultados de la sistematización y análisis de las iniciativas según dimensiones o criterios de buenas prácticas.

Pertinencia y relevancia

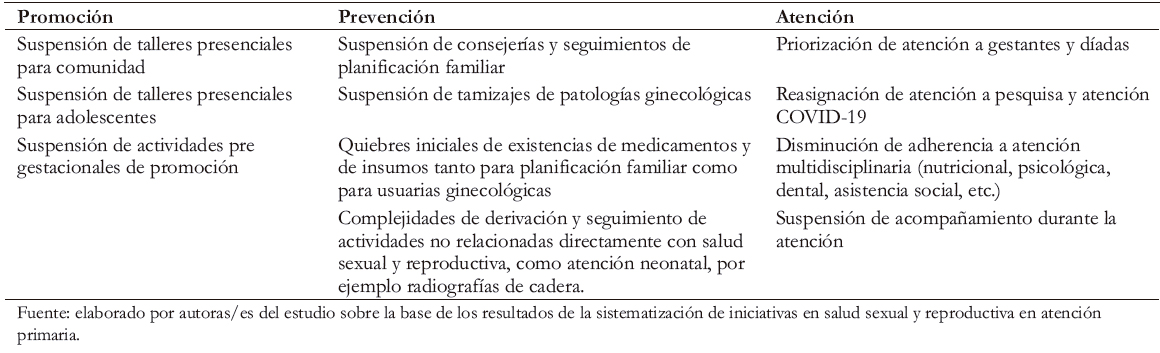

Ante la ausencia de recomendaciones centrales al inicio de la pandemia, las iniciativas emanaron desde la necesidad y motivación de los equipos por dar respuesta a una situación sanitaria emergente que generó problemáticas de promoción, prevención y continuidad de atención en salud sexual y reproductiva (Tabla 4). De este proceso se destacan las categorías que siguen.

Relevancia social y territorialidad

Se observó una alta relevancia social en las iniciativas, reflejada en la capacidad innata de los equipos de atención primaria para detectar y responder a las necesidades de mujeres, gestantes y adolescentes. Dichos equipos generaron estrategias acotadas y priorizadas en función de las necesidades y contexto.

Destacó así, el enfoque de territorialidad, toda vez que ante similares problemáticas las estrategias se relacionaron con la zona geográfica o situación de urbanidad o ruralidad. Por ejemplo, para evitar la discontinuidad en zonas australes y rurales se optó principalmente por visitas domiciliarias y en zonas urbanas por telecomunicación. Esto refleja aspectos culturales relacionados posiblemente con el territorio.

Importancia de la relación equipo-comunidad

Un buen sistema de registro institucional, así como el conocimiento y comunicación con la población fueron considerados como facilitadores para la identificación de necesidades y planteamiento de estrategias.

En esa misma línea, la magnitud y alcance de la iniciativa dependió no sólo de la necesidad, sino del nivel de acción y gerencia por el que fue detectada. Fue así como, las que surgieron desde líderes identificados tanto por la comunidad como por el equipo, abarcaron mayores ámbitos de acción que inclusive involucraron a más de un programa de atención. Por el contrario, cuando fueron planteadas desde necesidades percibidas por un sólo profesional tuvieron menor desarrollo y alcance.

Si bien el proceso de implementación fue rápido en la mayoría de los casos (menos de cuatro semanas), la evolución fue compleja, extrayéndose las siguientes dificultades y facilitadores.

Dificultades

Cambios en las condiciones y formas de prestar atención

Las principales dificultades surgieron debido a la necesidad de reorganización del recurso humano a nuevas actividades para las cuales los equipos y/o la infraestructura no estaban prepara-dos. Estas involucraron el cambio de lugares físicos de trabajo, teletrabajo y realización de nuevas funciones diferentes a las tradicionales. En algunas experiencias se relató, por ejemplo, el cierre de las unidades de orientación médico- estadística, lo cual implicó reorganizar las estrategias de información a la comunidad, asignación de horas y manejo de agendas. Estas dificultades se profundizaron debido a la burocracia de los sistemas administrativos e imposibilidad de adaptación al nuevo con-texto, principalmente cuando los mecanismos de gestión eran previamente complejos.

Exigencia de nuevas competencias

Destacan los discursos de temores iniciales del personal asocia-dos al uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, en las entrevistas en profundidad se dio cuenta de que la adquisición de “nuevas competencias digitales” finalmente, fue visualizada como una oportunidad de aprendizaje.

La necesidad de capacitaciones y de recursos tecnológicos, así como profundización de aspectos éticos de confidencialidad en contextos de tele atención, emergieron como nuevos desafíos para los equipos y el sistema.

Carga y valoración laboral

El agotamiento físico y mental de los equipos, al igual que la percepción de sobrecarga laboral ante la dificultad de reemplazo del recurso humano por enfermedad o teletrabajo, resultó limitante en el proceso. Lo propio sucedió con la ausencia de “límites” iniciales en la comunicación entre profesionales y usuarias cuando se utilizó telefonía personal para dar información. Cuando estos factores fueron abordados en el proceso, las iniciativas tuvieron más posibilidades de continuar su desarrollo.

La comunicación con las jefaturas y la consideración y valoración por parte de estas, influyeron en la percepción de éxito o fracaso de lo realizado.

Desconocimiento e incertidumbre ante el contexto sanitario

El desconocimiento de las nuevas estrategias y formas de atención por parte de las usuarias, asociado a problemáticas de difusión de estas, complejizó la implementación de las iniciativas. En las actividades presenciales, la incertidumbre del contexto sanitario y la disposición no garantizada de elementos de protección personal tanto para trabajadores como para usuarias, generó un gran estrés y responsabilidad adicional al equipo de salud.

Facilitadores

Liderazgo, trabajo en equipo e idiosincrasia organizacional

El trabajo en equipo fue la unidad de significado más relevada. Asimismo, el liderazgo positivo y motivante surgió como un aliciente para la mantención de iniciativas, contrario a lo que ocurrió en prácticas unipersonales que sólo se mantuvieron en los primeros meses de pandemia.

En las iniciativas en que se reveló un grato ambiente laboral previo, con roles definidos y funcionamiento organizado, las iniciativas fueron mejor desarrolladas por los equipos. En estos casos el discurso plasmó una capacidad anticipatoria y empática que se tradujo en una percepción de confianza de que la provisión estaba garantizada por las capacidades y resiliencias de las personas, contenidas por equipos resilientes y comprometidos con todos los ámbitos de salud, más allá del resultado específico esperado. Esto dio cuenta de una idiosincrasia organizacional positiva, entendida como la forma innata, cultural y propia de actuar de una organización como un todo y de avanzar hacia un logro en común.

Relación intersectorial y valorización de autoridades municipales

El trabajo en conjunto con otros sectores como educación y gestión municipal fue revelado en el discurso de prácticas que se auto declararon exitosas, en las cuales se señaló que dicho trabajo debe propenderse en contextos con y sin crisis. Asimismo, la difusión de información fomentada por las autoridades municipales y la asignación de recursos locales a la gestión de atención primaria, en particular en salud sexual y reproductiva, fueron factores cruciales en el logro de resultados esperados en el corto y mediano plazo.

Empoderamiento de las mujeres y comunidad

Las comunidades percibidas como organizadas y empoderadas, en las cuales la educación en salud estaba previamente instalada, reaccionaron y adhirieron positivamente a las medidas adopta-das. Ello refleja la importancia de una conexión previa de los equipos de atención primaria para generar autonomía en salud y obtener una adecuada adherencia a las estrategias en crisis. Estas comunidades supieron qué hacer y cómo reaccionar mientras se readecuaba la atención.

Por otra parte, respecto a resultados e impacto de las iniciativas, en general estas no contemplaron a priori mecanismos de seguimiento ni evaluación, menos cualitativos o de satisfacción. A pesar de ello, en iniciativas de acompañamiento de mujeres y visitas domiciliarias, existió por parte de las personas informan-tes la percepción de satisfacción ante la expresión directa de agradecimiento de las usuarias.

Innovación y capacidad transformadora

Este criterio adquirió gran relevancia en la respuesta rápida, toda vez que se puso a prueba la capacidad de adaptación al cambio de los equipos y de nuevas formas de mantener la cobertura y la continuidad de atención.

Si bien existieron iniciativas que respondieron solo a la necesidad de priorizar las atenciones en salud reproductiva, otras demostraron una gran capacidad de innovar a través de estrategias de gestión y uso de tecnologías utilizadas para organizar, programar y ejecutar la atención en forma integrada e integral. De este proceso, se levantaron las siguientes categorías.

Innovar para una experiencia positiva en contextos de crisis

Del análisis del discurso emergió la capacidad de algunos equipos de considerar la integralidad y calidad de la salud desde la provisión de atención y la experiencia de las personas. Destacan las estrategias orientadas a mantener una experiencia positiva de las mujeres a pesar de las restricciones de asistencia presencial a los servicios. Con ello se fomentó el acompañamiento durante su atención ya sea en forma presencial o remota, utilizando incluso sus propios dispositivos tecnológicos. Por su parte, técnicas para relajación y disminución del estrés para usuarias y trabajadores, reflejaron empatía e innovación y fueron percibidas como “muy reconfortantes” por las y los informantes.

La pandemia como oportunidad para innovar en educación y atención integrada

El uso de tecnologías permitió democratizar el acceso al cono-cimiento, por ejemplo a través de la realización de talleres en línea en diversas temáticas de salud sexual y reproductiva, transmitidos a través de redes sociales y abiertos a la comunidad. Así, se favoreció el diálogo de saberes. Adicionalmente, se utilizaron para gestionar y proveer una atención más organizada y coordinada entre los programas, lo cual reveló la posibilidad de realizar múltiples intervenciones. Ejemplo de ello fueron las iniciativas que convocaron a diferentes disciplinas para abordar no sólo temas de sexualidad y reproducción, sino también de estilos de vida y salud mental, independiente del programa de salud en que fue ideada.

Enfoques transversales

La necesidad de priorización de las prestaciones y la emergencia de su implementación subyugó la incorporación de enfoques a las realidades de cada servicio en que fueron implementadas las iniciativas. En este ámbito destacaron las intervenciones que configuraron las siguientes categorías.

El principio de no dejar a nadie atrás y desafíos de género, diversidad, inclusión y curso de vida

El enfoque de derecho destacó en las iniciativas que se abrieron a toda la comunidad y las que revelaron nuevas necesidades y consideraciones éticas en la comunicación y entrega de información a través de estrategias tecnológicas.

Por su parte, si bien los datos cuantitativos reflejaron una priorización de iniciativas en salud reproductiva, destacaron experiencias que consideraron a grupos específicos (como por ejemplo las personas contagiadas con COVID- 19) evitándoles la discontinuidad de acceso a planificación familiar a través de programación especial de atención y visitas domiciliarias.

Sin embargo, la mayor cantidad de iniciativas en salud reproductiva igualmente invita a la reflexión respecto a estereotipos de género y reproducción. Esta reflexión se extiende a la posible ampliación de brechas en salud sexual y reproductiva entre hombres, mujeres y población integrada por lesbianas, gays, trans, bi e intersexual y queer junto a otras disidencias (LGTBIQ+), esta última escasamente considerada en las iniciativas.

Destacó también la falta de abordajes de violencia de género, infecciones de transmisión sexual y VIH, las cuales fueron consideradas sólo como problemáticas emergentes.

Respecto al curso de vida, existió una menor consideración de estrategias orientadas a personas en contexto no reproductivo, como tamizajes de cáncer mamario y cervicouterino. Estas fueron aumentando nuevamente a medida que se regresó a la presencialidad. No obstante, dicho aumento se fue realizando sin recurso humano adicional, en desmedro de iniciativas de promoción instauradas en pandemia.

Tecnologías de información y comunicación y acceso democrático a la salud

El amplio uso de las tecnologías se concibió desde una visión paradójica ya que, si bien permitió mantener la cobertura de ciertas prestaciones y estrategias de promoción y prevención, evidenció nuevas brechas asociadas al acceso equitativo a recursos y competencias digitales. Las brechas se asociaron a aspectos sociodemográficos como edad, territorio y recursos económicos, en donde el acceso a tecnologías trasciende a las competencias digitales, y tensa nuevos desafíos que van más allá del sector salud.

La deuda de interculturalidad y la suma de las crisis

Si bien la pandemia se ha desarrollado en Chile en forma paralela a una crisis migratoria, principalmente en la Zona Norte, la interculturalidad fue escasamente considerada en las estrategias. Por el contrario, se revelaron problemáticas como el cese de funcionamiento de programas de mediadores interculturales y con ello la agudización de barreras de lenguaje, principalmente en mujeres haitianas que no hablaban español. Ello pudo agravar el acceso a población con problemáticas previas de esta índole.

Sostenibilidad y replicabilidad

Según el discurso la sostenibilidad de las iniciativas dependió de aspectos como la necesidad que la generó, los recursos asigna-dos y la visión gerencial para mantenerlas. De ello surgieron las siguientes categorías.

Respuestas a emergencia sanitaria, no al sistema

El análisis de las iniciativas da cuenta que fueron planteadas como respuesta rápida a una emergencia sanitaria y no necesariamente para mejorar la calidad de atención. Esto tensa la reflexión respecto a cuáles iniciativas son necesariamente sostenibles en el tiempo. Es así que hubo prácticas de reorganización de atención que fueron consideradas para regresar a la normalidad, mientras que las iniciativas orientadas a “acompañamiento profesional continuo” a través de tecnologías, prácticas de gestión y organización de la información, así como estrategias de coordinación interprogramáticas, fueron consideradas como potencialmente sostenibles por ser económicas y facilitadoras en cualquier contexto. Sin embargo, el retorno a la “normalidad de atención” fue paralelo a la recuperación de actividades postergadas durante el primer año de pandemia. Ello, unido a la carencia y desvinculación de recurso humano, se percibió en desmedro de la continuidad de iniciativas innovadoras y potencialmente sustentables.

Adaptabilidad como potencial criterio de análisis de iniciativas en crisis

Emergió en el discurso el concepto de necesidad de “adaptabilidad” de las prácticas de respuesta a emergencias sanitarias, toda vez que la evolución de la crisis exigió el replanteamiento constante de las estrategias y con ello tensó los procesos burocráticos que comprometieron su gestión. Esto implicaría cuestionar una flexibilidad administrativa que trasciende a la organización del sistema de salud.

Replicabilidad dependiendo del contexto

Respecto a la replicabilidad, la mayoría de las iniciativas fueron consideradas replicables en crisis sanitarias similares y ante nuevos brotes, principalmente aquellas en que se pueda utilizar recursos tecnológicos. No obstante, en emergencias sanitarias originadas, por ejemplo por desastres naturales, las iniciativas requerirían adaptación al contexto y a los aspectos que compro-metan la atención en salud sexual y reproductiva.

A través de la sistematización se indagó en las iniciativas de respuesta de los equipos de salud sexual y salud reproductiva en la atención primaria y se extrajo aprendizajes con el fin de avanzar en la implementación de buenas prácticas de atención primaria ante nuevas crisis.

El análisis crítico de la pertinencia y relevancia de las iniciativas, así como de los procesos y resultados, confluyen en la importancia de conocer a la comunidad y sus necesidades sobre la base de diálogos constantes y sistema de registro adecuados, tanto para identificar necesidades como para evaluar los procesos. Lo anterior concuerda con recomendaciones internacionales que evidencian la necesidad de invertir en sistemas de monitoreo para priorizar y mejorar la salud de mujeres y niñas [29],[30].

Sin embargo, en la atención primaria en Chile, si bien existen sistemas de registro cuantitativo utilizables para evaluación, la ausencia de esta en las iniciativas sistematizadas invita a posicionar la evaluación en los planes de mejora. De igual forma, desafía a incorporar la satisfacción en dicho proceso para mejorar las prácticas sustentadas en una atención de calidad que considere no solo datos de provisión de atención, sino también la experiencia de las personas [31],[32].

Desde los procesos, innovación y capacidad transformadora, emergieron en forma constante las competencias de los equi-pos, en quienes los liderazgos positivos y la motivación tuvieron gran relevancia en la magnitud de las iniciativas. Esto se ha relacionado también con competencias organizacionales de adaptación al cambio, resiliencia cultural y organizacional necesarias para afrontar los contextos de crisis [33],[34],[35]. Dicha resiliencia, posiblemente gatilló la capacidad gestionada a nivel local de innovar y transformar sus prácticas ante las emergentes necesidades de la población. Sin embargo, como revela el discurso y la evidencia, surge como desafío y aprendizaje la necesidad de considerar la salud y las condiciones laborales de los profesio-nales, toda vez que la alta carga laboral y el agotamiento en escenarios complejos de ejercicio profesional pueden poner en riesgo la capacidad de respuesta humana y la calidad de atención [36].

Por su parte, el amplio uso de tecnologías como estrategias en las iniciativas generó importantes desafíos en relación con la democratización del acceso universal a la atención en emergencias y buenas prácticas en su uso [37],[38], así como de alfabetización digital en equipos y usuarias [39]. Así mismo, es interesante instalar futuras reflexiones respecto a la pertinencia de la telemedicina versus la atención presencial y su impacto en la salud de las mujeres, con la finalidad de determinar si es sustentable para dicho fin en diversos escenarios [37].

Los resultados de este estudio reflejan también la necesidad de incorporar sistemáticamente los enfoques transversales de género, inclusión, interculturalidad y curso de vida en respuesta a crisis sanitarias. Ello, debido a que su ausencia exacerba los efectos de estas, principalmente en mujeres y poblaciones con mayor vulneración de derechos sexuales y reproductivos como la comunidad LGTBIQ+, personas viviendo con VIH y mujeres y niñas migrantes, entre otras [11],[40].

Por otra parte, ante la necesidad de recuperar la cobertura de atenciones des priorizadas durante la pandemia, urge la mantención de prácticas de promoción y prevención en forma Paralela a dicha recuperación. Es así que los aprendizajes de las iniciativas invitan a discutir los desafíos que implica para el sistema y los equipos el continuar la atención tradicional en forma simultánea a la recuperación de atenciones sin considerar el recurso humano como base. Este aspecto es fundamental, toda vez que se ha demostrado un alto impacto de la pandemia en la salud física y mental de las y los trabajadores de salud [40], la cual según la literatura, afectaría con especial impacto a las trabajadoras , exacerbando las inequidades de género producto de esta [41].

Adicional a los múltiples desafíos que enfrentaron los equipos en el ejercicio de sus prácticas, surgieron nuevos retos y criterios, principalmente para las iniciativas de organización ante las crisis, como la necesidad de “adaptabilidad” administrativa [42]. Este criterio daría cuenta de la flexibilidad de los sistemas de gestión ante la dinámica de las crisis para facilitar respuestas rápidas a necesidades emergentes en salud sexual y reproductiva en contextos complejos. Esto facilita el logro de los objetivos de las prácticas, sus resultados esperados y su transformación en buenas prácticas en salud sexual y reproductiva.

Las iniciativas y prácticas presentadas por equipos de salud sexual y reproductiva en atención primaria, dieron cuenta de equipos con liderazgos positivos y que en su mayoría fueron anticipatorios a las recomendaciones emanadas desde el nivel central.

La sistematización permitió identificar aprendizajes que revela-ron la importancia de la relación de los equipos con la comunidad, del registro y conocimiento de sus necesidades, así como la importancia que les asignen los tomadores de decisiones y la idiosincrasia organizacional.

Asimismo, se identificó la necesidad de considerar la salud física y mental de las y los trabajadores, y de mantener sistemas de seguimiento y monitoreo de las iniciativas planteadas, considerando enfoques transversales que mejoren la satisfacción y el impacto positivo en salud en futuras crisis.

Emergió también la oportunidad de la pandemia en el uso de tecnologías para fomentar el trabajo inter programático e intersectorial, y los nuevos desafíos en la democratización del acceso a estas.

Por último, se considera que más que sostenibles y replicables, las iniciativas de respuesta a crisis deben ser adaptables para facilitar su gestión ante crisis que se tornan crónicas y dinámicas como las pandemias.

Autoría

JOC, JQC: recolección de datos, sistematización, conceptualización, diseño, escritura, edición y visualización del artículo. RNC, MDN, PEV: recolección de datos, sistematización, conceptualización, y visualización del artículo. JL, PL, JHB recolección de datos y sistematización.

Agradecimientos

Los autores expresan sus agradecimientos a todas y todos los profesionales de salud que participaron en cada una de las iniciativas y prácticas registradas, y compartieron sus experiencias para comunicarlas a otros equipos.

Conflictos de intereses

Los autores declaran que no recibieron fondos por la realización de este artículo, no tener relaciones financieras con organizaciones que podrían tener intereses en el artículo publicado, y no tener otras relaciones o actividades que podrían influir sobre el artículo publicado.

Financiamiento

Los autores declaran que no existieron fuentes externas de financiamiento para este artículo.

Aspectos éticos

El estudio se realizó conforme a las pautas éticas internacionales. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El protocolo contempló como unidad de análisis las prácticas, no las personas. De igual manera, la confidencialidad de los datos, tanto de quienes las reportaron, así como de las prácticas fue resguardada a través de un proceso de anonimización de la base de datos mediante codificación de cada una de ellas.

Declaración de acceso a datos

Los datos utilizados para el presente estudio se encuentran disponibles previa solicitud.

Origen y arbitraje

No solicitado. Con revisión externa por cinco pares revisores a doble ciego.

Idioma del envío

Español

Tabla 1. Criterios de buenas prácticas, consideraciones conceptuales y características de comparabilidad para la sistematización de iniciativas en salud sexual y reproductiva en respuesta a la pandemia por COVID-19, 2020-2021.

Tabla 1. Criterios de buenas prácticas, consideraciones conceptuales y características de comparabilidad para la sistematización de iniciativas en salud sexual y reproductiva en respuesta a la pandemia por COVID-19, 2020-2021.

Tabla 2. Caracterización de las iniciativas en salud sexual y reproductiva en atención primaria en respuesta a la pandemia por COVID-19, Chile, 2020-2021.

Tabla 2. Caracterización de las iniciativas en salud sexual y reproductiva en atención primaria en respuesta a la pandemia por COVID-19, Chile, 2020-2021.

Tabla 3. Criterios y relatos de iniciativas en salud sexual y reproductiva en atención primaria en respuesta a la pandemia por COVID-19, 2020-2021.

Tabla 3. Criterios y relatos de iniciativas en salud sexual y reproductiva en atención primaria en respuesta a la pandemia por COVID-19, 2020-2021.

Tabla 4. Necesidades detectadas en salud sexual y reproductiva para el desarrollo de iniciativas y prácticas en atención primaria en respuesta a la pandemia por COVID-19, 2020-2021.

Tabla 4. Necesidades detectadas en salud sexual y reproductiva para el desarrollo de iniciativas y prácticas en atención primaria en respuesta a la pandemia por COVID-19, 2020-2021.

Figura 1. Tipos de estrategias consideradas en las iniciativas en salud sexual y reproductiva en atención primaria de salud en respuesta a la pandemia COVID-19, 2020-2021.

Figura 1. Tipos de estrategias consideradas en las iniciativas en salud sexual y reproductiva en atención primaria de salud en respuesta a la pandemia COVID-19, 2020-2021.

Introduction

The COVID- 19 pandemic discontinued sexual and reproductive health care in Chile and the world. The national focus on hospital care led primary care teams to respond in natural and diverse ways. Understanding the factors involved in this process may improve future responses from the judgment of good practices. Therefore, this study aimed to identify and systematize sexual and reproductive health initiatives raised by primary care teams in response to the COVID- 19 pandemic in Chile.

Methods

We systematically evaluated initiatives and practices in sexual and reproductive health in prima-ry care between June 2020 and November 2021. This study was developed in three methodological phases: a review of documents, a collection of experiences through an electronic instrument sent to the 29 health services in Chile, and in-depth interviews. According to best practice criteria, mapping and characterizing the initiatives and critical discourse analysis of narratives and interviews were carried out.

Results

Forty-one initiatives from 19 health services were identified, mainly from the South Central macro zone and urban areas. In these areas, care was recognized. These practices were relevant, aligned with their objectives, rapidly implemented, and used novel strategies through new technologies. However, these initiatives had little intercultural relevance or evaluation. Perceived success was related to motivation, leadership, and institutional and community resilience. The adaptability of initiatives emerged as a new need and criterion of analysis.

Conclusion

The lessons learned from these initiatives invite us to consider health care teams' mental health, their relationship with the community, the use of new technologies, the evaluation of practices considering satisfaction, cross- cutting approaches, and their adaptability. In all, these aspects may improve primary care response in sexual and reproductive health to new crises.

Autores:

Jovita Ortiz Contreras[1], Jael María Quiroz Carreño[1], Rodrigo Neira Contreras[1,2], Marcela Díaz Navarrete[1], Patricia Elgueta[1], Janira Lucero[3], Pamela López[3], Juan Herrera Burott[3]

Autores:

Jovita Ortiz Contreras[1], Jael María Quiroz Carreño[1], Rodrigo Neira Contreras[1,2], Marcela Díaz Navarrete[1], Patricia Elgueta[1], Janira Lucero[3], Pamela López[3], Juan Herrera Burott[3]

Citación: Ortiz Contreras J, Quiroz Carreño JM, Neira Contreras R, Díaz Navarrete M, Elgueta P, Lucero J, et al. Systematization of initiatives in sexual and reproductive health about good practices criteria in response to the COVID-19 pandemic in primary health care in Chile. Medwave 2022;22(6):e002555 doi: 10.5867/medwave.2022.06.002555

Fecha de envío: 31/12/2021

Fecha de aceptación: 6/6/2022

Fecha de publicación: 15/7/2022

Origen: No solicitado

Tipo de revisión: Con revisión externa por cinco pares revisores a doble ciego

Nos complace que usted tenga interés en comentar uno de nuestros artículos. Su comentario será publicado inmediatamente. No obstante, Medwave se reserva el derecho a eliminarlo posteriormente si la dirección editorial considera que su comentario es: ofensivo en algún sentido, irrelevante, trivial, contiene errores de lenguaje, contiene arengas políticas, obedece a fines comerciales, contiene datos de alguna persona en particular, o sugiere cambios en el manejo de pacientes que no hayan sido publicados previamente en alguna revista con revisión por pares.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debe iniciar sesión

Medwave publica las vistas HTML y descargas PDF por artículo, junto con otras métricas de redes sociales.

Medwave publica las vistas HTML y descargas PDF por artículo, junto con otras métricas de redes sociales.

Andrasfay T, Goldman N. Reductions in 2020 US life expectancy due to COVID- 19 and the disproportionate impact on the Black and Latino populations. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118. | CrossRef |

Andrasfay T, Goldman N. Reductions in 2020 US life expectancy due to COVID- 19 and the disproportionate impact on the Black and Latino populations. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118. | CrossRef | Canals M, Cuadrado C, Canals A, Yohannessen K, Lefio LA, Bertoglia MP, et al. Epidemic trends, public health response and health system capacity: the Chilean experience in four months of the COVID- 19 pandemic. Rev Panam Salud Publica. 2020;44: e99. | CrossRef |

Canals M, Cuadrado C, Canals A, Yohannessen K, Lefio LA, Bertoglia MP, et al. Epidemic trends, public health response and health system capacity: the Chilean experience in four months of the COVID- 19 pandemic. Rev Panam Salud Publica. 2020;44: e99. | CrossRef | Tariq A, Undurraga EA, Laborde CC, Vogt- Geisse K, Luo R, Rothenberg R, et al. Transmission dynamics and control of COVID- 19 in Chile, March- October, 2020. PLoS Negl Trop Dis. 2021;15: 1–20. | CrossRef |

Tariq A, Undurraga EA, Laborde CC, Vogt- Geisse K, Luo R, Rothenberg R, et al. Transmission dynamics and control of COVID- 19 in Chile, March- October, 2020. PLoS Negl Trop Dis. 2021;15: 1–20. | CrossRef | Bilal U, Alfaro T, Vives A. COVID- 19 and the worsening of health inequities in Santiago, Chile. Int J Epidemiol. 2021;50: 1038–1040. | CrossRef |

Bilal U, Alfaro T, Vives A. COVID- 19 and the worsening of health inequities in Santiago, Chile. Int J Epidemiol. 2021;50: 1038–1040. | CrossRef | Baral P. Health Systems and Services During COVID- 19: Lessons and Evidence From Previous Crises: A Rapid Scoping Review to Inform the United Nations Research Roadmap for the COVID- 19 Recovery. Int J Health Serv. 2021;51: 474–493. | CrossRef |

Baral P. Health Systems and Services During COVID- 19: Lessons and Evidence From Previous Crises: A Rapid Scoping Review to Inform the United Nations Research Roadmap for the COVID- 19 Recovery. Int J Health Serv. 2021;51: 474–493. | CrossRef | Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Recomendaciones generales para la organización de la atención en establecimientos de Atención Primaria de Salud en contexto de pandemia SARS- CoV- 2. 2020. | Link |

Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Recomendaciones generales para la organización de la atención en establecimientos de Atención Primaria de Salud en contexto de pandemia SARS- CoV- 2. 2020. | Link | Semaan A, Audet C, Huysmans E, Afolabi B, Assarag B, Banke- Thomas A, et al. Voices from the frontline: findings from a thematic analysis of a rapid online global survey of maternal and newborn health professionals facing the COVID- 19 pandemic. BMJ Glob Health. 2020;5: 2967. | CrossRef |

Semaan A, Audet C, Huysmans E, Afolabi B, Assarag B, Banke- Thomas A, et al. Voices from the frontline: findings from a thematic analysis of a rapid online global survey of maternal and newborn health professionals facing the COVID- 19 pandemic. BMJ Glob Health. 2020;5: 2967. | CrossRef | Phelan N, Behan LA, Owens L. The Impact of the COVID- 19 Pandemic on Women’s Reproductive Health. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12. | CrossRef |

Phelan N, Behan LA, Owens L. The Impact of the COVID- 19 Pandemic on Women’s Reproductive Health. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12. | CrossRef | Miles C. Acceso a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia. Santiago de Chile; 2020. | Link |

Miles C. Acceso a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia. Santiago de Chile; 2020. | Link | Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Reportería Programa de la Mujer, sector público. 2020. | Link |

Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Reportería Programa de la Mujer, sector público. 2020. | Link | Wenham C, Smith J, Morgan R. Gender and COVID- 19 Working Group. COVID- 19: the gendered impacts of the outbreak. Lancet. 2020;395: 846–848. | CrossRef |

Wenham C, Smith J, Morgan R. Gender and COVID- 19 Working Group. COVID- 19: the gendered impacts of the outbreak. Lancet. 2020;395: 846–848. | CrossRef | Gausman J, Langer A. Sex and Gender Disparities in the COVID- 19 Pandemic. J Womens Health (Larchmt). 2020;29: 465–466. | CrossRef |

Gausman J, Langer A. Sex and Gender Disparities in the COVID- 19 Pandemic. J Womens Health (Larchmt). 2020;29: 465–466. | CrossRef | Jolivet RR, Warren CE, Sripad P, Ateva E, Gausman J, Mitchell K, et al. Upholding Rights Under COVID- 19: The Respectful Maternity Care Charter. Health Hum Rights. 2020;22: 391–394. | Link |

Jolivet RR, Warren CE, Sripad P, Ateva E, Gausman J, Mitchell K, et al. Upholding Rights Under COVID- 19: The Respectful Maternity Care Charter. Health Hum Rights. 2020;22: 391–394. | Link | Ortiz Contreras J, Quiroz J, Neira R, Díaz M. Salud reproductiva: Derechos y salud global como marco de análisis de impacto de la pandemia COVID–19. Revista Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad. 2020;6: 13–21. | CrossRef | Link |

Ortiz Contreras J, Quiroz J, Neira R, Díaz M. Salud reproductiva: Derechos y salud global como marco de análisis de impacto de la pandemia COVID–19. Revista Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad. 2020;6: 13–21. | CrossRef | Link | World Health Organization, International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. Tracking universal health coverage 2021 Global Monitoring Report. Conference Edition. 2021. | Link |

World Health Organization, International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. Tracking universal health coverage 2021 Global Monitoring Report. Conference Edition. 2021. | Link | Baral P. Health Systems and Services During COVID- 19: Lessons and Evidence From Previous Crises: A Rapid Scoping Review to Inform the United Nations Research Roadmap for the COVID- 19 Recovery. Int J Health Serv. 2021;51: 474–493. | CrossRef |

Baral P. Health Systems and Services During COVID- 19: Lessons and Evidence From Previous Crises: A Rapid Scoping Review to Inform the United Nations Research Roadmap for the COVID- 19 Recovery. Int J Health Serv. 2021;51: 474–493. | CrossRef | Montero M, editor. Family Care International. Buenas prácticas para la prevención del embarazo en adolescentes. Herramienta para la sistematización de experiencias desde una perspectiva de buenas prácticas. Jan 2011. | Link |

Montero M, editor. Family Care International. Buenas prácticas para la prevención del embarazo en adolescentes. Herramienta para la sistematización de experiencias desde una perspectiva de buenas prácticas. Jan 2011. | Link | Fondo de Población de las Naciones Unidas. Aprendiendo a responder: Buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de salud sexual y reproductiva y violencia de género en situaciones de emergencia en América Latina y el Caribe. 2013. | Link |

Fondo de Población de las Naciones Unidas. Aprendiendo a responder: Buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de salud sexual y reproductiva y violencia de género en situaciones de emergencia en América Latina y el Caribe. 2013. | Link | Fondo de Población de las Naciones Unidas. Informe Técnico COVID- 19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de Género. 2020. | Link |

Fondo de Población de las Naciones Unidas. Informe Técnico COVID- 19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de Género. 2020. | Link | Tobin GA, Begley CM. Methodological rigour within a qualitative framework. J Adv Nurs. 2004;48: 388–96. | CrossRef |

Tobin GA, Begley CM. Methodological rigour within a qualitative framework. J Adv Nurs. 2004;48: 388–96. | CrossRef | Organización Mundial de la Salud. Oficina Regional para África. Guía para identificar y documentar mejores prácticas en los programas de planificación familiar. Ginebra; 2017. | Link |

Organización Mundial de la Salud. Oficina Regional para África. Guía para identificar y documentar mejores prácticas en los programas de planificación familiar. Ginebra; 2017. | Link | Ministerio de Salud de Chile, Subsecretaría de Redes Asistenciales. Enfoques de la planificación en la red de atención de salud pública. Orientaciones para la Planificación en red 2022. Santiago de Chile; 2021. | CrossRef | Link |

Ministerio de Salud de Chile, Subsecretaría de Redes Asistenciales. Enfoques de la planificación en la red de atención de salud pública. Orientaciones para la Planificación en red 2022. Santiago de Chile; 2021. | CrossRef | Link | Galicia Alarcón L, Balderrama Trapaga J, Edel Navarro R. Validez de contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual. Apertura: Revista de Innovación Educativa. 2017;9: 42–53.

Galicia Alarcón L, Balderrama Trapaga J, Edel Navarro R. Validez de contenido por juicio de expertos: propuesta de una herramienta virtual. Apertura: Revista de Innovación Educativa. 2017;9: 42–53.  royecto Formación Técnica Profesional de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia. Guía de Sistematización para la recuperación de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas La Paz: Consorcio Swisscontact -FAUTAPO. 2020; 1–53. | Link |

royecto Formación Técnica Profesional de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia. Guía de Sistematización para la recuperación de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas La Paz: Consorcio Swisscontact -FAUTAPO. 2020; 1–53. | Link | Urra E, Muñoz A, Peña J. El análisis del discurso como perspectiva metodológica para investigadores de salud. Enfermería Universitaria. 2013;10: 50–57. | Link |

Urra E, Muñoz A, Peña J. El análisis del discurso como perspectiva metodológica para investigadores de salud. Enfermería Universitaria. 2013;10: 50–57. | Link | Barbosa- Chacón JW, Barbosa Herrera JC, Rodríguez Villabona M. Concepto, enfoque y justificación de la sistematización de experiencias educativas. Una mirada “desde” y “para” el contexto de la formación universitaria. PE. 2015;37. | CrossRef | Link |

Barbosa- Chacón JW, Barbosa Herrera JC, Rodríguez Villabona M. Concepto, enfoque y justificación de la sistematización de experiencias educativas. Una mirada “desde” y “para” el contexto de la formación universitaria. PE. 2015;37. | CrossRef | Link | Unidas N. Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. Sobrevivir, transformar, prosperar. 2016. | Link |

Unidas N. Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. Sobrevivir, transformar, prosperar. 2016. | Link | Villalobos Dintrans P, Maddaleno M, Granizo Román Y, Valenzuela Delpiano P, Castro A, Vance C, et al. Interrupción de servicios de salud para embarazadas, recién nacidos, niños y niñas, adolescentes y mujeres durante la pandemia de COVID- 19: proyecto ISLAC 2020. Revista Panamericana de Salud Pública. 2021;45: 1. | CrossRef |

Villalobos Dintrans P, Maddaleno M, Granizo Román Y, Valenzuela Delpiano P, Castro A, Vance C, et al. Interrupción de servicios de salud para embarazadas, recién nacidos, niños y niñas, adolescentes y mujeres durante la pandemia de COVID- 19: proyecto ISLAC 2020. Revista Panamericana de Salud Pública. 2021;45: 1. | CrossRef | Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. Ginebra; 2016. | Link |

Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. Ginebra; 2016. | Link | Tunçalp Ӧ., Were WM, MacLennan C, Oladapo OT, Gülmezoglu AM, Bahl R, et al. Quality of care for pregnant women and newborns- the WHO vision. BJOG. 2015;122: 1045–9. | CrossRef |

Tunçalp Ӧ., Were WM, MacLennan C, Oladapo OT, Gülmezoglu AM, Bahl R, et al. Quality of care for pregnant women and newborns- the WHO vision. BJOG. 2015;122: 1045–9. | CrossRef | Kemp J, Maclean GD, Moyo N. Innovations for Strengthening Global Midwifery. Global Midwifery: Principles, Policy and Practice. 2021; 127–145.

Kemp J, Maclean GD, Moyo N. Innovations for Strengthening Global Midwifery. Global Midwifery: Principles, Policy and Practice. 2021; 127–145.  Salanova M. How to survive COVID- 19? Notes from organizational resilience. International Journal of Social Psychology. 2020;35: 670–676.

Salanova M. How to survive COVID- 19? Notes from organizational resilience. International Journal of Social Psychology. 2020;35: 670–676.  Flessa S, Huebner C. Innovations in Health Care- A Conceptual Framework. Int J Environ Res Public Health. 2021;18. | CrossRef |

Flessa S, Huebner C. Innovations in Health Care- A Conceptual Framework. Int J Environ Res Public Health. 2021;18. | CrossRef | Ye Y, Liu Y, Zhang X. The Public Servants’ Response When Facing Pandemic: The Role of Public Service Motivation, Accountability Pressure, and Emergency Response Capacity. Healthcare (Basel). 2021;9. | CrossRef |

Ye Y, Liu Y, Zhang X. The Public Servants’ Response When Facing Pandemic: The Role of Public Service Motivation, Accountability Pressure, and Emergency Response Capacity. Healthcare (Basel). 2021;9. | CrossRef | Monaghesh E, Hajizadeh A. The role of telehealth during COVID- 19 outbreak: a systematic review based on current evidence. BMC Public Health. 2020;20. | CrossRef |

Monaghesh E, Hajizadeh A. The role of telehealth during COVID- 19 outbreak: a systematic review based on current evidence. BMC Public Health. 2020;20. | CrossRef | Saladino V, Auriemma V, Campinoti V. Healthcare Professionals, Post- traumatic Stress Disorder, and COVID- 19: A Review of the Literature. Front Psychiatry. 2021;12: 795221. | CrossRef |

Saladino V, Auriemma V, Campinoti V. Healthcare Professionals, Post- traumatic Stress Disorder, and COVID- 19: A Review of the Literature. Front Psychiatry. 2021;12: 795221. | CrossRef | Jalili M, Niroomand M, Hadavand F, Zeinali K, Fotouhi A. Burnout among healthcare professionals during COVID- 19 pandemic: a cross- sectional study. Int Arch Occup Environ Health. 2021;94: 1345–1352. | CrossRef |

Jalili M, Niroomand M, Hadavand F, Zeinali K, Fotouhi A. Burnout among healthcare professionals during COVID- 19 pandemic: a cross- sectional study. Int Arch Occup Environ Health. 2021;94: 1345–1352. | CrossRef | Salvador- Carulla L, Rosenberg S, Mendoza J, Tabatabaei- Jafari H, Pandemic- Mental Health International Network. Rapid response to crisis: Health system lessons from the active period of COVID- 19. Health Policy Technol. 2020;9: 578–586. | CrossRef |

Salvador- Carulla L, Rosenberg S, Mendoza J, Tabatabaei- Jafari H, Pandemic- Mental Health International Network. Rapid response to crisis: Health system lessons from the active period of COVID- 19. Health Policy Technol. 2020;9: 578–586. | CrossRef |