La publicación de estas Actas Científicas ha sido posible gracias a una colaboración editorial entre Medwave y el Departamento de Medicina del Hospital Clínico Universidad de Chile.

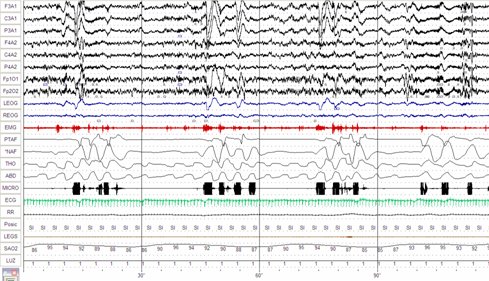

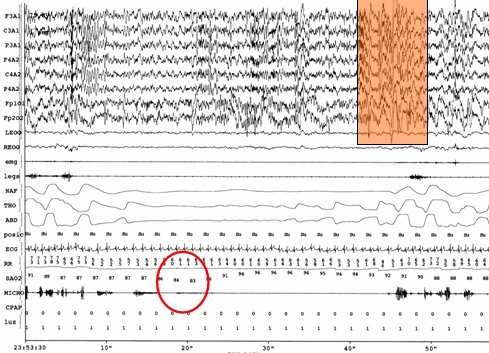

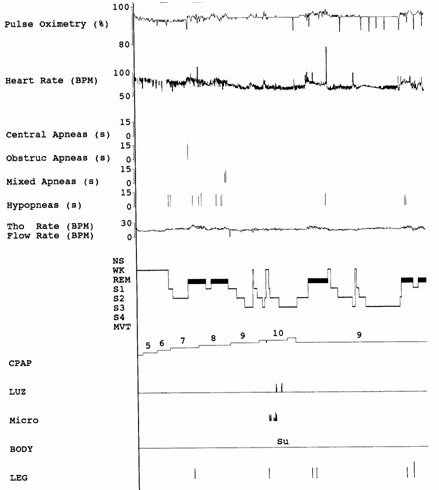

Figura 1. Registro polisomnográfico de dos minutos en paciente con apnea del sueño

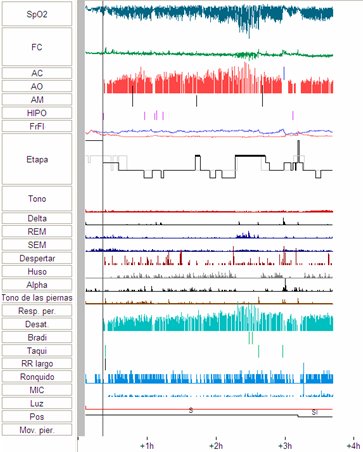

En la Fig. 2 se muestra el resumen de toda la noche del mismo paciente; se puede ver que el inicio del sueño se asocia a un descenso importante de la saturación arterial de oxígeno, la que cae aún más cuando el paciente llega al sueño REM. Cada barra roja representa un evento apneico, de modo que este paciente presenta alrededor de 600 a 700 eventos durante una noche.

Figura 2. Registro polisomnográfico en paciente con apnea del sueño: resumen de la noche

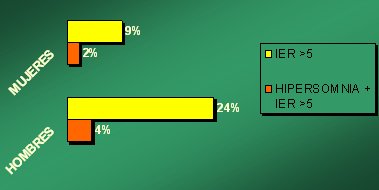

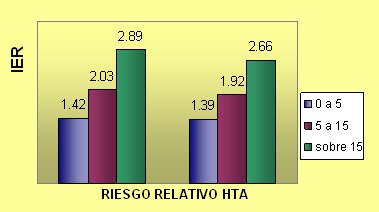

Figura 3. Apnea del Sueño Prevalencia en adultos (30-60 años). IER = Índice de Eventos Respiratorios

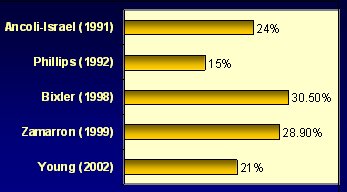

En ancianos la prevalencia es mucho mayor. En la Fig. 4 se resumen las cifras descritas por diversos estudios, aunque no todos ellos se basaron en el registro polisomnográfico: muchos utilizaron cuestionarios validados u otras herramientas, de modo que la certeza es menor que en el estudio de Young. Sin embargo, si bien la apnea de sueño es más frecuente en el anciano, es mucho menos significativa desde el punto de vista clínico, de modo que muchos adultos mayores pueden cumplir los criterios polisomnográficos de apnea sin presentar síntomas y, por lo tanto, sin requerir tratamiento. Es probable que los ancianos tengan menos reacciones de despertar y menos reactividad autonómica ante los eventos respiratorios, lo que explicaría que, siendo la prevalencia en ellos bastante mayor, el significado clínico sea menor.

Figura 4. Prevalencia de la apnea de sueño en ancianos

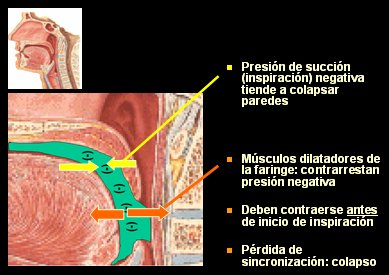

Figura 5. Fisiopatología de la apnea del sueño

Actúan como factores predisponentes todas las condiciones que reducen el tamaño de la vía aérea superior: obesidad, que es muy frecuente en los pacientes con apnea (alrededor de 70% de los pacientes apneicos son obesos); retrognatia, que aun en grado leve puede ser suficiente para generar el problema en un paciente con sobrepeso u obesidad; hipotiroidismo; acromegalia y macroglosia. La distrofia muscular también es un factor predisponerte, por pérdida de la función de los músculos de la vía aérea superior.

Figura 6. Polisomnografía característica de apnea del sueño. La evocación de microdespertares condiciona somnolencia diurna

Los microdespertares son la causa de la somnolencia diurna; el paciente no los percibe, incluso refiere que duerme profundamente y le cuesta despertar, pero la calidad de su sueño es pésima, porque presentan 400 ó 500 microdespertares por noche, uno por cada evento apneico; por eso agregar sueño no mejora los síntomas. Esto también explica que algunos pacientes con menos reactividad y, a veces, apneas graves, no tengan tanta somnolencia. La roncopatía está presente siempre, a menos que el paciente se haya operado; en cambio, la somnolencia diurna podría no presentarse. Aunque es poco frecuente, hay pacientes que tienen apneas, a veces graves, pero cuando despiertan se sienten bien y no tienen hipersomnolencia; estos pacientes son los más difíciles de tratar, porque no perciben el beneficio del tratamiento, sólo lo perciben sus cónyuges. Por otra parte, en algunos pacientes las apneas se presentan sólo en ciertas posturas. En la Fig. 7 se observa un fragmento del polisomnograma en distintas posiciones del paciente y se ve que las apneas se presentan sólo en el decúbito dorsal, nunca en los decúbitos laterales, de modo que en este caso el principal tratamiento será indicar al paciente que duerma de lado.

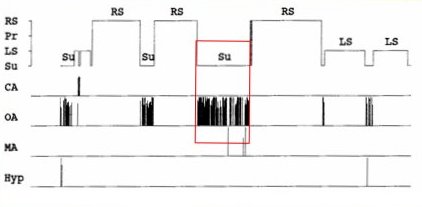

Figura 7. Apnea de sueño postural (Su = decúbito supino; RS = decúbito lateral derecho; LS = decúbito lateral izquierdo)

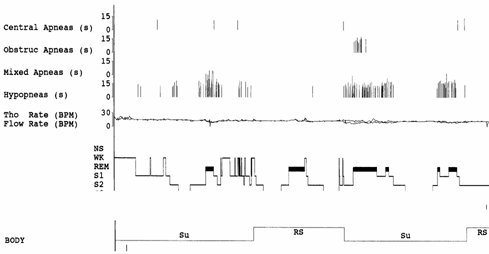

Durante el período REM la cantidad de apneas tiende a aumentar. En este caso particular, el número de apneas aumenta en forma significativa cuando se asocia el decúbito dorsal con el sueño REM, porque normalmente en este estadio del sueño se produce una parálisis muscular completa, que hace que empeore la apnea. Esta parálisis por atonía explica que el individuo no pueda “actuar” sus sueños y, por ejemplo, no emprenda la huida ante una situación peligrosa como lo haría en estado de vigilia; puede sentir la angustia que le provoca la pesadilla, pero no puede actuar en consecuencia debido a la parálisis (Fig. 8).

Figura 8. Estadio de sueño y apneas

La cuantificación de las apneas se realiza mediante el índice de eventos respiratorios (IER), que corresponde al número de apneas e hipoapneas por hora de sueño. Se denomina hipopnea a aquella situación en que el flujo aéreo se reduce en forma muy importante, pero no desaparece, a pesar de lo cual el significado clínico es el mismo que el de la apnea. Según este índice, la apnea del sueño se clasifica en: leve: IER entre 5 y 20, con caída de la saturación de oxígeno hasta 85%; moderada: IER entre 20 y 30 y desaturación hasta 75%; y grave: IER sobre 30, con desaturaciones bajo 75%.

Figura 9. Asociación entre apnea del sueño e hipertensión arterial (Peppard P., Young T. et et al. NEJM 2000; vol 342)

Debido a lo anterior, el Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) incluyó dentro de las causas identificables de hipertensión a la apnea de sueño, y estableció que se debe indagar sobre este problema, como parte del estudio del paciente hipertenso, con una acción tan simple como preguntarle si ronca y si tiene mucho sueño durante el día. Es probable que la apnea sea más frecuente que las otras causas de hipertensión que figuran en la lista, como la hipertensión inducida por drogas, la enfermedad renal crónica, el hiperaldosteronismo primario y la enfermedad renovascular, entre otras.

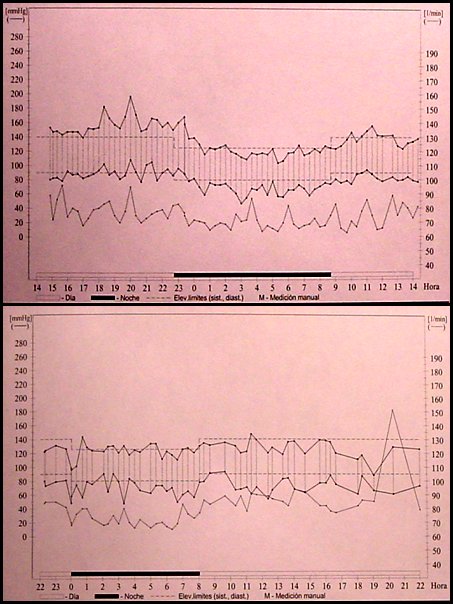

La apnea produce hipertensión por varios mecanismos. Primero, el microdespertar que sigue a cada uno de los múltiples eventos apneicos aumenta el tono simpático y, por lo tanto, la resistencia periférica y la vasoconstricción. Es probable que este aumento del tono simpático ocurra sólo de noche al inicio, pero conforme pasa el tiempo se hace permanente, día y noche. En estudios experimentales en perros se ha demostrado que el microdespertar por sí solo incrementa el tono simpático e induce hipertensión, al menos nocturna, aunque no se asocie a apnea. En el síndrome de piernas inquietas también puede haber microdespertares y esto también se asociaría a hipertensión. En el caso de los apneicos, la persistencia del aumento del tono simpático en el día explicaría el desarrollo de hipertensión diurna. En la Fig. 10 se observa la presencia del descenso nocturno normal de la presión (dip) (arriba) y la ausencia de este dip en el paciente apneico (abajo). Por lo tanto, en los hipertensos que no tengan el dip nocturno normal de presión arterial se debe descartar la presencia de apneas.

Figura 10. Apnea e hipertensión: Descenso nocturno normal de la presión (dip), en el registro superior; ausencia del dip en el paciente apneico, en el registro inferior

Se ha demostrado que existe una relación entre apnea de sueño e hipertensión arterial refractaria. Lavie estudió 1485 apneicos, de los cuales 19% eran refractarios y encontró que el número de apneas era significativamente mayor en los pacientes con hipertensión refractaria que en aquellos que tenían su hipertensión controlada (Lavie et al., 2001). Asimismo, Logan estudió con polisomnografía a 41 pacientes con hipertensión refractaria, definida como la persistencia de cifras de 140/90 o más, a pesar del uso de tres fármacos y encontró que 83% de ellos tenía apnea del sueño (96% de los hombres y

65% de las mujeres). Por lo tanto, dentro del manejo de los pacientes con hipertensión refractaria es importante reconocer y tratar la apnea del sueño.

Enfermedad cerebrovascular: la apnea del sueño es un factor de riesgo para accidente vascular cerebral y muerte. En un trabajo publicado el año 2005, los autores estudiaron con polisomnografía a 1022 individuos, la mitad apneicos y la otra mitad, no apneicos, a los que siguieron por un período promedio de 3,4 años. Encontraron que los pacientes apneicos tenían un riesgo relativo de morir o de tener un accidente vascular 2,2 veces mayor que el de los pacientes no apneicos, durante el período de seguimiento. Al corregir los factores confundentes, como hipertensión, entre otros, se encontró que la apnea era un factor de riesgo independiente para infarto o hemorragia cerebral (Yaggi H et al. NEJM 2005; 353: 2034-41).

En otro estudio se hizo seguimiento durante cuatro años a un grupo de 1500 pacientes con apnea del sueño documentada, definida como más de 5 eventos por hora; los autores concluyeron que hay una fuerte asociación entre la apnea grave o moderada y la prevalencia de accidente vascular cerebral, independiente de los factores contundentes (Arzt M, Young T et al AJCCM 2005 Vol 172; 1447-51), de modo que en los pacientes que han tenido un accidente de este tipo se debe indagar dirigidamente por la presencia de apnea. Todas las series descritas han mostrado que la mayoría de los pacientes afectados por un accidente vascular tienen apnea de sueño.

Las arritmias: en un estudio prospectivo, que se realizó para determinar la relación entre fibrilación auricular y apnea obstructiva en 151 pacientes consecutivos en los que se efectuó cardioversión por fibrilación auricular, comparados con 312 pacientes cardiológicos consecutivos que no tenían historia de este tipo de arritmia, ni actual ni pasada, los autores encontraron que los pacientes con fibrilación auricular tenían apnea en una proporción significativamente mayor que los pacientes cardiológicos generales (p = 0,0004) (Gami A, Pressman G.).

Otro autor determinó la presencia de apnea en pacientes que habían sido cardiovertidos con éxito por fibrilación auricular y encontró que, al año de seguimiento, 82% de los pacientes que tenían apnea recayeron, lo que ocurrió en sólo 42% de los que no tenían apnea (Kanagala et al). Asimismo, Patel publicó en 2007 una revisión de la literatura y llegó a la conclusión de que la evidencia actual indica que en los pacientes con fibrilación auricular se debe indagar por apnea del sueño (Patel et al, 2007). Hasta el momento no se ha publicado evidencia sobre lo que ocurre con otras arritmias, pero se sabe que durante los eventos apneicos prolongados se pueden producir varios tipos de arritmias graves.

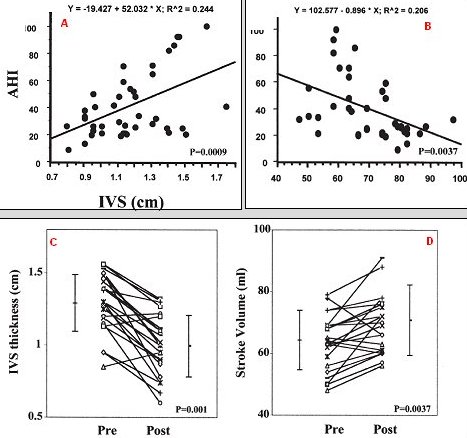

En la Fig. 11, los gráficos A y B muestran datos de un estudio que se realizó en pacientes con insuficiencia cardiaca, cuyos resultados indican que el índice de apnea-hipopnea (apneahypopnea index, AHI) se correlaciona en forma lineal con el grosor del septum interventricular (interventricular septum, IVS) y en forma inversa con la fracción de eyección: a mayor número de apneas, más grueso es el septum y a mayor número de apneas, mayor es la fracción de eyección. En los gráficos C y D se compara el grosor del septum y la fracción de eyección, respectivamente, antes y después del tratamiento: la mejoría de ambos parámetros es evidente.

Figura 11. A: Relación entre índice de apnea-hipopnea (AHI) y grosor del septum interventricular (IVS). B: Relación entre AHI y fracción de eyección. C: Grosor del septum y D: Grosor del septum y fracción de eyección antes y después de tratamiento en pacientes con apnea (JACC 2006. Vol 47 Nº 7)

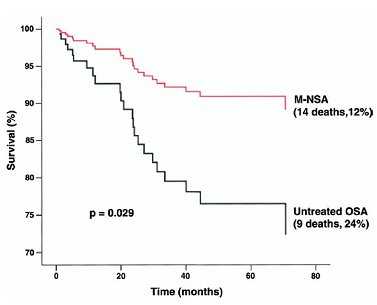

También se ha demostrado la influencia de la apnea obstructiva del sueño sobre la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardiaca. En un seguimiento efectuado por el grupo de Wang en este tipo de pacientes, se encontró que los que además tenían una apnea no tratada tenían mayor mortalidad que aquellos que no tenían apnea o ésta era leve. En este caso la diferencia fue significativa, aunque no tanto como en los otros estudios descritos. La conclusión de los autores fue que en los pacientes con insuficiencia cardiaca la apnea no tratada se asocia con aumento del riesgo de muerte, y que la apnea es un factor de riesgo independiente de factores contundentes (Fig. 12).

Figura 12. Influencia de la apnea obstructiva del sueño sobre la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardiaca (JACC 2007; 49:1625-31)

La apnea del sueño produce efectos negativos sobre muchas otras condiciones: empeora la epilepsia y dificulta su manejo, puede producir polineuropatías de causa no precisada, que aparentemente no son hipóxicas y puede ser la causa de trastornos de memoria.

Figura 13. Titulación de CPAP en paciente con apnea del sueño

La eficacia de esta técnica está demostrada en cuanto a: abolición o reducción de los eventos apneicos; mejoría subjetiva y objetiva de la somnolencia y por lo tanto, de la calidad de vida y reducción del riesgo de accidentes de tránsito. Además, posiblemente facilita el manejo de la hipertensión arterial, especialmente en los pacientes refractarios.

Entre los efectos colaterales se describe congestión nasal, sequedad, erosiones, aerofagia, sensación de ahogo y neumotórax. Además, la adherencia no es muy buena: Santin et al, en Chile, en un grupo de 162 pacientes con apnea documentada con IER mayor de 15, encontraron que 60% de los pacientes lo usó en forma continua durante un año de seguimiento promedio, lo que concuerda con la cifra de 60 a 70% que se describe en la literatura. Las causas del abandono fueron: 25%, problema económico; 25%, mala tolerancia; 15%, porque se opera; 20%, nunca intentó usarlo y 15%, otros, por ejemplo, baja de peso, interfiere intimidad, etc. Sin embargo, es probable que la principal razón por la cual los pacientes no adhieren al CPAP sea más bien psicológica; por eso es tan importante motivar al paciente, mostrarle las desaturaciones y explicarle su significado, además de contar con el testimonio de la esposa confirmando que ahora duerme tranquilo, sin ronquidos ni sudoración. Al comienzo se le puede decir que use transitoriamente el CPAP por dos semanas y vea cómo se siente; si nota el beneficio, la adherencia al tratamiento posterior será mucho mejor. Siempre es el enfermo el que decide el uso del CPAP, pero el médico debe lograr que perciba el beneficio.

Los factores predictivos del uso de CPAP son: IER elevado, que se asocia a más síntomas; somnolencia (escala de Epworth) y mayor edad: por razones psicológicas o ambientales, los pacientes de más edad tienen mejor adherencia al CPAP que los jóvenes.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

La publicación de estas Actas Científicas ha sido posible gracias a una colaboración editorial entre Medwave y el Departamento de Medicina del Hospital Clínico Universidad de Chile.

Expositor:

Jaime Godoy[1]

Expositor:

Jaime Godoy[1]

Citación: Godoy J. Sleep apnea. Medwave 2008 Abr;8(3):e2501 doi: 10.5867/medwave.2008.03.2501

Fecha de publicación: 1/4/2008

Nos complace que usted tenga interés en comentar uno de nuestros artículos. Su comentario será publicado inmediatamente. No obstante, Medwave se reserva el derecho a eliminarlo posteriormente si la dirección editorial considera que su comentario es: ofensivo en algún sentido, irrelevante, trivial, contiene errores de lenguaje, contiene arengas políticas, obedece a fines comerciales, contiene datos de alguna persona en particular, o sugiere cambios en el manejo de pacientes que no hayan sido publicados previamente en alguna revista con revisión por pares.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debe iniciar sesión