Este texto completo es la transcripción editada y revisada de la conferencia dictada en reunión clínica del Departamento de Medicina, Hospital Clínico Universidad de Chile. La publicación de estas actas ha sido posible gracias a una colaboración editorial entre Medwave y el Departamento de Medicina del Hospital Clínico Universidad de Chile.

Figura 1. Mariscos bivalvos

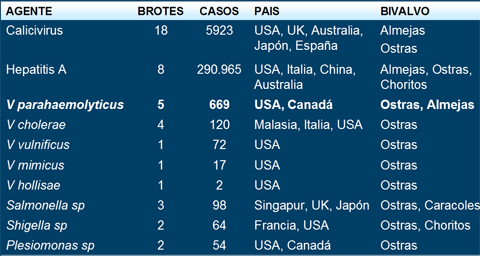

Los bivalvos participan en una serie de enfermedades causadas por el consumo de alimentos, fenómeno conocido en países desarrollados (1). Estos bivalvos pueden transmitir otros patógenos, como el cólera y algunos agentes de diarrea viral (Tabla I).

Tabla I. Brotes asociados con bivalvos 1969-2000. (Fuente: Potasman I. Clin Infect Dis 2002; 35(8): 921-8)

Figura 2. Vibrio parahaemolyticus serotipo O3:K6

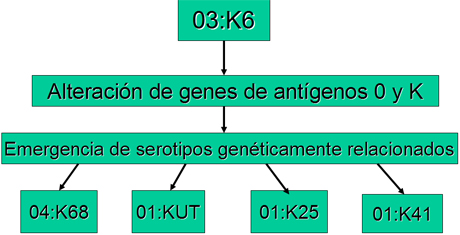

No es confiable caracterizar estas cepas sólo con serotipificación; se debe utilizar técnicas moleculares para determinar si se trata o no de una población homogénea. Hoy se sabe que hay un solo clon pandémico, que está en todo el mundo y que llegó a América Latina por medio de factores humanos de globalización. Este clon tendría ventajas frente a los demás: la tasa de ataque es mayor, quizás porque tiene facilidades para sobrevivir en el ambiente y adherirse a los seres humanos. El hecho es que de todos los vibriones que hay en el mundo, sólo uno está ligado a esta epidemia (Fig. 3).

Figura 3. Expansión clonal. (Fuente: Matsumoto et al. J Clin Microbiol 2000; 38: 578-585. Laohaprertthisan et al. Epidemiol Infect 2003; 130: 395-406)

En un estudio realizado por un chileno se comprobó que las cepas chilenas pertenecen al clon mundial (2). La cepa mundial O3:K6, TDH positivo, TRH negativo, ureasa negativo, es la que se aisló en Antofagasta en 1998 y en Puerto Montt en 2004. Luego, aunque en Chile esta enfermedad apareció mucho después que en el sudeste asiático, todas las cepas son iguales y no importa dónde se consuma el marisco, el Vibrio parahaemolyticus es exactamente igual.

Es importante saber cómo llegó esta “importación no tradicional” a Chile. En la actualidad se postula que el Vibrio parahaemolyticus llegó a las costas chilenas en el agua de lastre de barcos provenientes del sudeste asiático. La norma internacional señala que se debe botar el agua de lastre en alta mar, antes de llegar a puerto, pero nadie vigila esta norma y muchos barcos la arrojan en el estuario del puerto cuando arriban; dicha práctica permitió que un vibrio con algunas ventajas de virulencia se extendiera en escala mundial. Es un hecho irreversible: el Vibrio parahaemolyticus llegó a las costas de Chile y ha sobrevivido y colonizado en ellas; en consecuencia, se ha convertido en un problema permanente que obliga a los chilenos a cambiar su cultura alimentaria, evitando el consumo de mariscos bivalvos crudos.

Otro factor que ha incidido en el crecimiento de este agente es el calentamiento global del planeta, también secundario a la acción humana; el aumento de la temperatura favorece una alta densidad bacteriana en los estuarios, debido a lo cual los bivalvos concentran más bacterias. El aumento de la temperatura ha permitido, igualmente, que este agente se haya desarrollado en latitudes más australes: se inició en Antofagasta, pero la contaminación ya llegó al seno de Reloncaví, de modo que los mariscos están contaminados hasta la XI Región; es decir, no existe una zona de extracción segura en Chile.

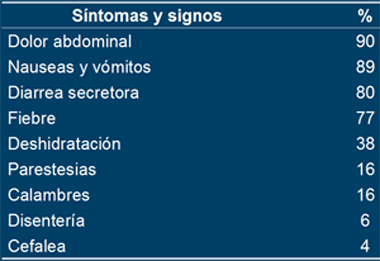

Tabla II. Manifestaciones clínicas: Chile enero-febrero 2005

En Chile se efectúa vigilancia epidemiológica clínica desde 1998, entre octubre y mayo; por norma, en ese lapso, una fracción de las muestras de diarrea se incorpora al cultivo de vibrios. Como este tipo de coprocultivo no se pide de rutina, se incorporó la medida de realizar una placa TCBS, especial para vibrios, por cada 5 solicitudes de un coprocultivo tradicional, en mayores 18 años, y por cada 10 solicitudes en menores de 18 años.

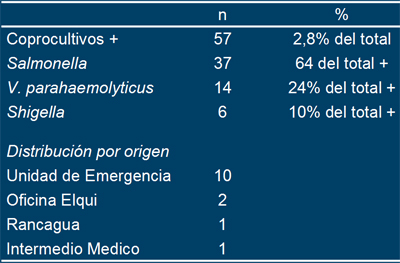

En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Laboratorio de Microbiología llevó a cabo un proceso de vigilancia: Sakurada y su equipo cultivaron en placas TCBS 100% de los coprocultivos solicitados entre el 1 de octubre de 2005 hasta el 31 de mayo de 2006; se recolectaron, en total, 2.034 coprocultivos provenientes de pacientes hospitalizados y de la red de laboratorios. De los coprocultivos realizados, sólo 2,8% resultaron positivos, por lo que es un examen de bajo rendimiento (Tabla 3). De estos coprocultivos positivos, 64% fueron positivos a Salmonella, probablemente S. enteritidis; en segundo lugar, Vibrio parahaemolyticus (24%); y por último, Shigella (10%). Al analizar el origen de las muestras positivas a Vibrio parahaemolyticus, se observó que 10 provenían de la Unidad de Emergencia y un caso se aisló en un paciente del Intermedio Médico. En ninguno de los casos el médico tratante había solicitado cultivo especial para vibrios; por lo tanto, es un agente que no se sospeche en forma habitual. La moraleja es que se debe sospechar este problema y solicitar el coprocultivo para Vibrio parahaemolyticus; no es necesario memorizar el nombre de la placa, basta con solicitar coprocultivo para vibrios (Tabla III).

Tabla III. Resultados de vigilancia en 2034 muestras analizadas

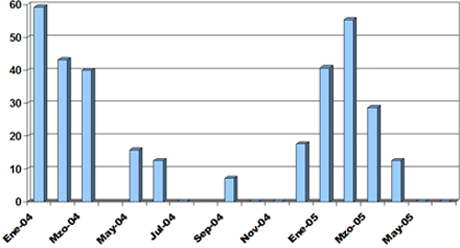

Además de la norma de vigilancia en laboratorios, existe el Plan de Monitoreo Nacional, que es ejecutado por el sector de Salud y SERNAPESCA. Se monitoriza la temperatura del agua y se toman muestras de agua y mariscos para buscar la presencia de Vibrio parahaemolyticus. Este procedimiento no tiene mucho sentido, porque este agente llegó para quedarse; lo importante es la prevención. En la monitorización realizada en 2004 y 2005 en Puerto Montt (Fig. 4), el porcentaje de muestras de agua y alimentos que resultaron positivas fue muy elevado en verano (60%), pero disminuyó en la época invernal. El Vibrio parahaemolyticus se encuentra tanto en agua como en alimentos, por lo que la amenaza es permanente.

Figura 4. Monitorización 2004-2005: porcentaje de muestras positivas. Laboratorio del Ambiente, Puerto Montt, SEREMI X Región

Después del brote del año 2004 se estableció la siguiente norma: Prohíbese estrictamente la extracción, transporte, procesamiento, comercialización, consumo y tenencia de cualquier marisco proveniente del Seno de Reloncaví. En todo caso, basta con la cocción para frenar esta amenaza.

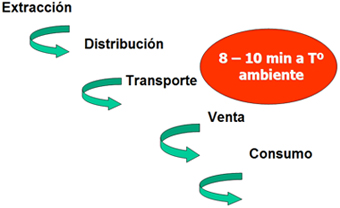

La elevación de la temperatura causa el aumento del inóculo, lo que afecta el proceso de extracción, distribución, transporte, venta y consumo (Fig. 5). Si el consumidor mantiene los mariscos congelados, pero los procesos anteriores se realizan a temperatura ambiente, no se consigue nada; por eso es crucial mantener la cadena de frío.

Figura 5. Efecto de la temperatura

Se sospecha este agente cuando hay brotes comunitarios de diarrea asociada con consumo de mariscos crudos, en cualquier punto del país; no hay sectores protegidos. Cuando se recibe un caso puntual se puede considerar no estudiar al paciente con coprocultivo, pero cuando hay dos casos o más con diarrea, es decir, si ya se trata de un brote, se debe estudiar y solicitar leucocitos fecales, coprocultivo convencional y coprocultivo para vibrio con placa TCBS.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

Este texto completo es la transcripción editada y revisada de la conferencia dictada en reunión clínica del Departamento de Medicina, Hospital Clínico Universidad de Chile. La publicación de estas actas ha sido posible gracias a una colaboración editorial entre Medwave y el Departamento de Medicina del Hospital Clínico Universidad de Chile.

Expositor:

Alberto Fica[1]

Expositor:

Alberto Fica[1]

Citación: Fica A. Vibrio parahaemolyticus infections. Medwave 2007 Oct;7(9):e2544 doi: 10.5867/medwave.2007.09.2544

Fecha de publicación: 1/10/2007

Nos complace que usted tenga interés en comentar uno de nuestros artículos. Su comentario será publicado inmediatamente. No obstante, Medwave se reserva el derecho a eliminarlo posteriormente si la dirección editorial considera que su comentario es: ofensivo en algún sentido, irrelevante, trivial, contiene errores de lenguaje, contiene arengas políticas, obedece a fines comerciales, contiene datos de alguna persona en particular, o sugiere cambios en el manejo de pacientes que no hayan sido publicados previamente en alguna revista con revisión por pares.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debe iniciar sesión