Este texto completo es la transcripción editada y revisada de la conferencia dictada en el marco del VIII Congreso Chileno de Medicina Familiar, realizado en Santiago entre los días 25 al 27 de septiembre de 2006. El evento fue organizado por la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Presidente: Dr. Reinaldo Muñoz.

Una vez que la persona descubre que es capaz de perpetuar o eliminar determinadas situaciones de su vida y cómo se relaciona y vincula con la sociedad, puede pasar a la fase de diagnóstico, en la que conoce el contexto en el que se va a transformar. El diagnóstico señala que toda transformación mantiene un diálogo con su contexto; cada uno está arraigado en un contexto particular y la transformación no surge sólo de condiciones internas, aun cuando parta de una decisión propia y los espacios de la vida cotidiana pueden facilitar u obstaculizar este proceso. Para emprender un cambio, la persona debe conocer su hábitat, sus relaciones e interacciones y el modo en que lo ecológico ayuda a perpetuar o modificar sus conductas y actitudes. Con este propósito se utiliza como herramienta la confección del biomapa, que consiste en tomar el mapa del sector o el plano de la casa de la familia con la que se va a trabajar y pedir a los habitantes de esa casa o comunidad que coloreen, dibujen y marquen el modo en que ocupan los espacios, es decir, que grafiquen su vida en el mapa. Esta técnica tiene como objetivo visualizar la cotidianeidad mediante la identificación, relación y análisis causal de los factores ambientales y relacionales cotidianos asociados con la salud de las familias de los participantes y de su comunidad, con miras a dilucidar de qué manera ciertas condiciones pueden permitir, dificultar o impedir la transformación. También se puede escoger un tema y hacer que los participantes identifiquen los factores que condicionan la transformación, los clasifiquen y los mapeen, para determinar las relaciones causales y desarrollar modos de enfrentamiento colectivo.

En la Fig. 1 se ve un grupo trabajando en el biomapa de su sector. Se les pidió que incorporaran las organizaciones con las que tenían vínculos y marcaran aquellas que participaban en los consejos de desarrollo y las que habían estado vinculadas al equipo gestor; además debían ubicar los colegios en que estaban interviniendo, los focos de contaminación y su relación con los colegios, etc.

Figura 1. Equipo trabajando en su biomapa.

Lo más interesante de los biomapas es que no se guardan; los CESFAM (Centros de Salud Familiar) los tienen expuestos en sus municipios, en los pasillos o en las salas de espera, con la finalidad de que las personas de la comunidad los puedan modificar, ya que se trata de mapas vivos y ninguna señalización debe estar fija. Por ejemplo, si una organización se ha marcado con un vínculo débil, después de un par de reuniones puede venir su dirigente y cambiar el letrero, lo que permite visualizar cómo van cambiando los vínculos con las organizaciones o cómo va cambiando el acceso a la alimentación saludable en la comunidad.

El mapa de la Fig. 2 se hizo en una zona de Concepción; los letreros amarillos representan expendios ilegales de alcohol, los verdes representan áreas verdes, los azules son los establecimientos educacionales y los rojos son expendios ilegales de drogas. Esta población, que es muy pequeña, presentaba muchos factores de riesgo, a pesar de que las patentes de alcohol se habían limitado, gracias a un acuerdo entre el sector salud y las autoridades municipales, porque, como se vio cuando los habitantes construyeron su biomapa, en cada cuadra hay por lo menos cuatro expendios ilegales de alcohol, muchos de ellos cerca de las escuelas. Con esto se comprende que el trabajo no va por lo legal, sino por el lado de lograr que la comunidad tome conciencia del daño que el alcohol y las drogas provocan a sus vínculos, sus redes y su calidad de vida.

Los biomapas contienen las siguientes preguntas clave:

En el caso de un plan comunal de salud, las respuestas son esenciales para conocer las condiciones del entorno y hacer una planificación dentro de un entorno conocido; este diagnóstico visual es muy útil, porque es más fácil de socializar. Es una técnica de diagnóstico asincrónica, es decir, se puede realizar en un momento determinado y no es necesario que estén todos los actores en ese momento; la maqueta queda a disposición de quienes no participaron en la elaboración inicial del biomapa, para que se integren cuando lo deseen y aporten información o modifiquen la percepción de ciertos elementos.

Los biomapas se realizan para instituciones y otros sectores; para las familias y la comunidad; para los equipos de salud, organizaciones y otros grupos de distintos tamaños. El biomapa del área de trabajo, por ejemplo, un CESFAM, es muy interesante, porque permite saber si el personal hace sus reuniones en la sala de la reuniones, en el café, en el patio, cuando van saliendo o en el baño; dónde ocurre mayor fricción, cómo se clasifican los espacios, el box, la sala de espera, si estos espacios tienen factores protectores o de riesgo, etc. El biomapa es útil para diagnosticar, evaluar, proyectar, retroalimentar y propiciar las relaciones intersectoriales; si lo hace sólo el personal de salud o sólo la comunidad, estará incompleto; se debe procurar que participe la mayor cantidad posible de actores relevantes para el desarrollo local y que se incorporen los espacios de protección, con la participación de carabineros, los espacios de educación, con la participación de las organizaciones educacionales, etc. El biomapa sirve también para: visualizar el mapa organizativo y la red social existente; potenciar el arraigo; contar con un diagnóstico visual asincrónico, que se puede exponer a la comunidad y visualizar los problemas y sus posibles causas.

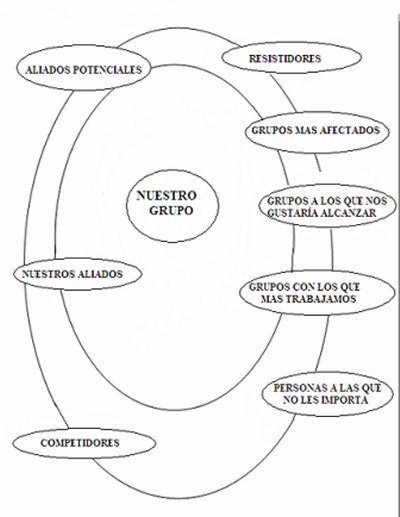

Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en el servicio de Salud Bío-Bío cuando se planteó la necesidad de cambiar la situación de un cité que tenía mala calidad de higiene y escasa organización social, para lo cual el equipo de salud hizo un mapa social con todos los actores que podían apoyar u obstaculizar el proyecto de transformación de esta comunidad y observó que un regimiento vecino podría extender su red de higiene y agua potable hasta esta población, mejorando así su calidad de vida; además encontraron posibles aliados, entre los cuales figuraba incluso la organización Greenpeace. Otro ejemplo son los mapas sociales que se han generado en algunas comunas para iniciar procesos de que faciliten la reforma en salud. Otra comunidad hizo al mismo tiempo su biomapa y su mapa social para encontrar la forma de modificar las condiciones de contaminación intradomiciliaria; se trataba de una población rural que se trasladó a sus nuevas viviendas sociales sin hacer cambios en sus conductas previas, de modo que usaban las cocinas para guardar animales, los baños como gallinero y los patios como almacén de leña, lo que generó altos índices locales de zoonosis, debido a las malas condiciones higiénicas.

Las preguntas clave del mapa social son:

El mapa social se dirige a los mismos actores que las demás herramientas descritas y sus objetivos son: potenciar las alianzas y la negociación; visualizar las esferas de poder en el momento de empezar un cambio; y prever y contar con un plan de acción centrípeta para con los actores sociales involucrados en ese proceso de cambio.

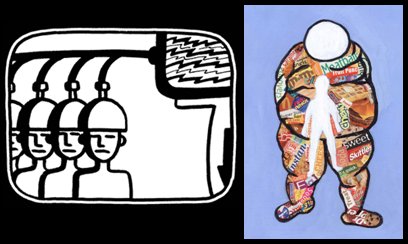

Figura 4. Ejemplo de codificaciones sobre las cuales se aplica el DICABE.

En ambos casos se aplicó el DICABE y sus preguntas clave:

En otras palabras, se partió por potenciar la descripción; luego se hicieron las identificaciones, en cuanto a armar una historia para esa imagen, para esa pequeña representación que se mostró; luego se hizo la comparación, que es lo más importante, porque sin ella el diálogo resulta desapegado, esto es, los participantes no se comprometen emocionalmente con lo que se está conversando, de modo que el facilitador debe crear un ambiente de confianza suficiente para que los asistentes puedan contar sus experiencias; luego se pasó al análisis de las causas y consecuencias de la situación en la vida de cada uno y de los demás; finalmente se conversó sobre cómo se podría cambiar esas situaciones, mediante la búsqueda estratégica.

Los objetivos de esta herramienta son: comunicarse mejor y enfrentar los problemas en forma dosificada; trabajar en forma horizontal con las personas; buscar soluciones conjuntas y aumentar el compromiso con las acciones de Salud; hacer de Salud un actor social en el desarrollo, es decir, no sólo un actor autorreferente, que converse solamente sobre sus procesos de reforma y sus problemas internos. En suma, el fin último es aumentar el compromiso de Salud como un actor más dentro del desarrollo local y comunitario.

Figura 1. Equipo trabajando en su biomapa.

Figura 1. Equipo trabajando en su biomapa.

Figura 2. Biomapas.

Figura 2. Biomapas.

Figura 3. Mapa social.

Figura 3. Mapa social.

Figura 4. Ejemplo de codificaciones sobre las cuales se aplica el DICABE.

Figura 4. Ejemplo de codificaciones sobre las cuales se aplica el DICABE.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

Este texto completo es la transcripción editada y revisada de la conferencia dictada en el marco del VIII Congreso Chileno de Medicina Familiar, realizado en Santiago entre los días 25 al 27 de septiembre de 2006. El evento fue organizado por la Sociedad Chilena de Medicina Familiar. Presidente: Dr. Reinaldo Muñoz.

Expositor:

Patricia Huerta San Martín[1]

Expositor:

Patricia Huerta San Martín[1]

Citación: Huerta P. Tools for strengthening outreach to communities: part II. Medwave 2007 Abr;7(3):e932 doi: 10.5867/medwave.2007.03.932

Fecha de publicación: 1/4/2007

Nos complace que usted tenga interés en comentar uno de nuestros artículos. Su comentario será publicado inmediatamente. No obstante, Medwave se reserva el derecho a eliminarlo posteriormente si la dirección editorial considera que su comentario es: ofensivo en algún sentido, irrelevante, trivial, contiene errores de lenguaje, contiene arengas políticas, obedece a fines comerciales, contiene datos de alguna persona en particular, o sugiere cambios en el manejo de pacientes que no hayan sido publicados previamente en alguna revista con revisión por pares.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debe iniciar sesión