Para Descargar PDF debe Abrir sesión.

Para Descargar PDF debe Abrir sesión.

Este texto completo es la transcripción editada y revisada de la conferencia dictada en el marco del IX Congreso de Geriatría, realizado en Santiago entre los días 30 de agosto al 1 de septiembre de 2007. El evento fue organizado por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.

Presidente Sociedad de Geriatría y Gerontología, Chile: Dr. Augusto Brizzolara S.

Presidenta del Congreso: Dra. Trinidad Hoyl.

Los cambios en el sueño relacionados con la edad son característicos: en los adultos mayores se reduce la duración del sueño profundo, que corresponde a las fases 3 y 4 del sueño no-REM; disminuye la eficiencia del sueño, que se define como el tiempo real de sueño en relación con el tiempo total que transcurre desde que la persona se acuesta hasta que se levanta; aumenta la frecuencia de despertares nocturnos; la latencia de sueño es mayor, es decir, tardan más en quedarse dormidos; se quejan más de insomnio; y tienden a dormir con más frecuencia durante el día.

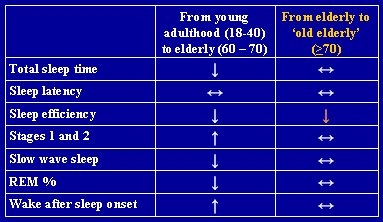

Ohayon publicó un metaanálisis, con base en una serie de estudios descriptivos, acerca de los parámetros del sueño durante la vida del ser humano, en el que encontró que la mayoría de los cambios en el patrón de sueño de los adultos mayores están presentes desde la edad media de la vida y persisten en edades avanzadas (1). De acuerdo con este metaanálisis, el tiempo total de sueño comienza a disminuir entre los 18 y los 40 años y no presenta mayores cambios después de los 70; y lo único que sigue disminuyendo de manera significativa después de los 70 años es la eficiencia del sueño (Tabla I).

Tabla I. Cambios en los parámetros del sueño durante la vida del ser humano (1)

Figura 1. Polisomnografía típica en apnea del sueño (Fuente: Dr. Steve Barczi)

El principal tratamiento de la apnea del sueño, basado en la evidencia disponible, es el uso de un dispositivo de presión positiva continua en la vía aérea (Continuous Positive Airway Pressure) o CPAP. Hay evidencia de buena calidad según la cual el uso de CPAP es eficaz en adultos mayores, por lo que la edad avanzada no es motivo para evitar este tratamiento. El principal problema con el uso de CPAP es la adhesión al tratamiento, de modo que es importante explicar claramente a los pacientes los beneficios de esta medida y la forma correcta de usar la máquina. Otras medidas recomendables son reducir el peso, evitar el consumo de alcohol y sedantes en la noche, evitar la posición supina para dormir, ya que empeora los síntomas y usar dispositivos especiales para la mandíbula o la lengua, que permiten disminuir el ronquido. Si el paciente rechaza el CPAP, se puede recurrir a algunos procedimentos quirúrgicos de la vía aérea alta.

Chong et al (4) realizaron una interesante investigación sobre apnea del sueño en pacientes portadores de la enfermedad de Alzheimer en San Diego, California, Estados Unidos. Fue un estudio aleatorio, doble ciego y controlado con placebo, en el que se comparó un grupo tratado con CPAP con otro tratado con un CPAP falso. Se estudió en total a 39 adultos mayores de 78 años de edad media, portadores de enfermedad de Alzheimer en grado leve a moderado, es decir, con un examen minimental (MMSE) mayor de 17, y apnea del sueño con índice apnea-hipoapnea (IAH) mayor de 10, que indicaba apnea moderada. El estudio demostró adhesión al CPAP de 5,2 horas por noche, lo que es común en los estudios con CPAP, pues los pacientes no usan la máquina durante toda la noche. Luego de tres semanas de tratamiento, los autores observaron disminución de la somnolencia en los pacientes tratados con CPAP verdadero en comparación con el grupo placebo e incluso comprobaron una modesta mejoría en el desempeño cognitivo. Por lo tanto, los dispositivos CPAP se pueden utilizar también en los pacientes con enfermedad de Alzheimer.

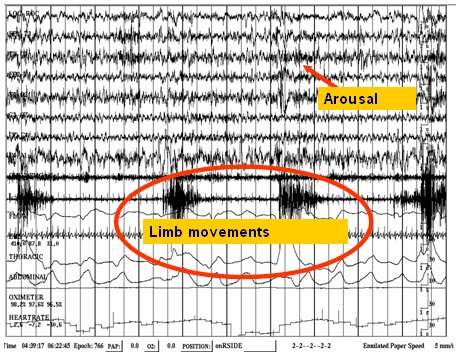

El trastorno de movimientos periódicos de los miembros se manifiesta por movimientos repetitivos y estereotipados de una pierna durante el sueño no-REM. Su prevalencia aumenta con la edad y el diagnóstico se realiza por PSG, en un paciente que presenta el típico movimiento periódico de las piernas asociado con despertares y sin otros trastornos que expliquen la alteración del sueño. En la PSG se puede ver ráfagas de actividad en la electromiografía de las piernas, seguidas de cambios en el EEG que sugieren una estimulación transitoria (Fig. 2).

Figura 2. Polisomnografía que muestra las alteraciones compatibles con el trastorno de movimientos periódicos de los miembros

Como caso clínico típico de este síndrome, se menciona el de un hombre de 80 años de edad portador de diabetes, anemia y enfermedad vascular periférica, que decía sentirse bien “excepto por estas malditas piernas”, en las cuales sentía una sensación tan desagradable durante las noches que le impedía quedarse dormido; aparentemente la madre del paciente había presentado los mismos síntomas. Este cuadro clínico se conoce como síndrome de las piernas inquietas, ya que se caracteriza por una necesidad imperiosa de mover las piernas, acompañada de una sensación desagradable en ellas; el malestar comienza o empeora con el reposo, tiende a aumentar en la tarde o en la noche y se alivia parcial o totalmente con el movimiento. Este síndrome presenta una distribución bimodal y uno de los picos de prevalencia ocurre en edades avanzadas. El diagnóstico se hace con la historia y el examen clínico; no es necesaria la PSG, aunque en ésta se pueden registrar los movimientos periódicos de las piernas.

Rothdach et al (5) realizaron una encuesta poblacional en 369 adultos mayores alemanes de 65 a 83 años de edad y utilizaron criterios estrictos y estandarizados para diagnosticar el síndrome de las piernas inquietas, mediante los cuales comprobaron una prevalencia de 9,8% en la población estudiada, de modo que es un problema muy frecuente en adultos mayores. No todos los pacientes necesitan tratamiento, pero éste se debe considerar si los síntomas interfieren de manera importante con la vida del paciente. El tratamiento del trastorno de movimientos periódicos de los miembros y del síndrome de piernas inquietas es similar: los agentes dopaminérgicos son la primera elección, sobre todo en pacientes mayores; se puede usar levodopa o carbidopa según necesidad, en cuanto se presenten los síntomas. En los pacientes con sintomatología crónica se indican medicamentos que se puedan utilizar en forma permanente, como los agonistas dopaminérgicos pramiprexole y ropinirole, que ya se aprobaron en los Estados Unidos. Existen otras opciones, como gabapentina y benzodiazepinas, pero los agentes dopaminérgicos mencionados constituyen el tratamiento principal. Es importante, además, buscar evidencia de bajos niveles de hierro, dada la relación que existe entre ferritina baja y este trastorno; en estos casos, luego de buscar y tratar la causa de la deficiencia de hierro, el tratamiento con sulfato ferroso puede eliminar los síntomas.

El trastorno conductual del sueño REM se está estudiando cada vez más, según la literatura, en especial en lo que se refiere a su relación con la enfermedad de Parkinson. El cuadro se caracteriza por la presencia de conductas motoras vigorosas y sueños vívidos, con ausencia de la atonía muscular propia del sueño REM. La forma más común de presentación son las lesiones que el paciente se infiere a sí mismo o a su compañero o compañera de cama; 85% de los casos se presenta en individuos de sexo masculino, por lo general adultos mayores. Cuando se presenta como problema agudo, generalmente se debe a la ingestión de alguna droga o fármaco; en los casos crónicos, cada día hay más evidencia de su asociación con las llamadas sinucleinopatías, entre las cuales están la enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy y la atrofia multisistémica. Un caso clínico corresponde al de un adulto mayor de 72 años de edad, con enfermedad de Parkinson, que se derivó porque se había caído de la cama repetidas veces, mientras dormía por las noches; además tenía pesadillas y la esposa describía que el paciente “se revolcaba” mientras dormía. El diagnóstico se hace mediante PSG. En el tratamiento es importante tomar medidas para evitar caídas, tratar la apnea del sueño, cuando la hay, ya que se sabe que tiene alguna relación con este trastorno y considerar el uso de benzodiazepinas, que son el principal tratamiento farmacológico, aunque su uso crónico en adultos mayores de debe hacer con mucha precaución. Hay series publicadas en la literatura de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, que han respondido bien a la administración de donepezil o melatonina, en vez de benzodiazepinas; aún no hay al respecto estudios clínicos aleatorios y controlados, pero son fármacos relativamente seguros. Scaglione et al (6) publicaron un trabajo acerca del trastorno conductual del sueño REM en pacientes con enfermedad de Parkinson; de 195 pacientes estudiados, un tercio cumplía con los criterios de la ICSD-R (Clasificación Internacional Revisada de los Trastornos del Sueño) relativos al trastorno conductual del sueño REM, lo que demuestra lo común que es este trastorno en la población de adultos mayores portadores de la enfermedad de Parkinson. Entre los que cumplían con los criterios, 69% había causado algún daño a sí mismos o a sus cuidadores, lo que representa la principal complicación de este trastorno.

El síndrome de fase de sueño adelantada es un problema del ciclo circadiano muy frecuente en la vejez. Un caso típico es el de una mujer de 84 años que se dormía muy temprano, alrededor de las siete de la tarde y despertaba también muy temprano, a las tres de la mañana. Se sentía descansada y bien durante el día, pero no podía participar en las actividades familiares debido a sus hábitos de sueño. Un tratamiento disponible muy eficaz es la fototerapia, ya sea con luz solar o artificial, mediante dispositivos disponibles en el mercado; la luz de las habitaciones no sirve. El objeto del tratamiento es adecuar el reloj interno al ambiente. En el síndrome de fase de sueño adelantada, la fototerapia se debe indicar durante la tarde; en cambio, en el síndrome de fase de sueño retrasada, trastorno poco común en los adultos mayores, en que los pacientes se duermen y despiertan más tarde, la fototerapia se debe aplicar durante la mañana (Fig. 3).

Figura 3. Paciente geriátrico recibiendo fototerapia en su domicilio. Cortesía de Sonia Ancoli-Israel, PhD

La demencia, en sus diversas formas, se asocia a trastornos del sueño: latencia de sueño prolongada; despertares nocturnos frecuentes; eficiencia del sueño reducida y menos tiempo de sueño total y delta. Además, puede ocurrir que los pacientes deambulen durante la noche y presenten sundowning, término que se refiere al aumento de la confusión y de los trastornos conductuales al final del día. Con el fin de aclarar las dudas acerca del mejor método para tratar estos trastornos, Singer et al (7) realizaron un estudio multicéntrico, aleatorio y controlado con placebo sobre el uso de melatonina en la enfermedad de Alzheimer. La melatonina es un fármaco seguro y hay razones teóricas para pensar que puede ser eficaz, ya que en las personas mayores la secreción nocturna de melatonina disminuye con la edad y este fenómeno es más marcado cuando hay demencia. En este estudio se tomó una muestra de 157 pacientes, de 77 años de edad promedio, con enfermedad de Alzheimer y trastornos del sueño y se los dividió en tres grupos de tratamiento: 2,5 mg/día de liberación lenta, 10 mg/día o placebo. Las mediciones objetivas del sueño no mostraron diferencias significativas entre los grupos, lo que sugiere que la melatonina no es un tratamiento eficaz, al menos en pacientes con demencia.

Finalmente, diversos elementos ambientales pueden contribuir a la aparición de problemas de sueño. En las casas de reposo para ancianos es común que se comparta la habitación con una persona ruidosa, que los cuidados de enfermería despierten a los pacientes durante la noche o muy temprano por la mañana y que los ancianos tengan escasa actividad, interacción social y exposición a la luz.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

Esta obra de Medwave está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cualquier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y al medio en que se publica, en este caso, Medwave.

Este texto completo es la transcripción editada y revisada de la conferencia dictada en el marco del IX Congreso de Geriatría, realizado en Santiago entre los días 30 de agosto al 1 de septiembre de 2007. El evento fue organizado por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.

Presidente Sociedad de Geriatría y Gerontología, Chile: Dr. Augusto Brizzolara S.

Presidenta del Congreso: Dra. Trinidad Hoyl.

Expositora:

Cathy Alessi[1]

Expositora:

Cathy Alessi[1]

Citación: Alessi C. Sleep disorders in older adults. Medwave 2008 Abr;8(3):e1080 doi: 10.5867/medwave.2008.03.1080

Fecha de publicación: 1/4/2008

Nos complace que usted tenga interés en comentar uno de nuestros artículos. Su comentario será publicado inmediatamente. No obstante, Medwave se reserva el derecho a eliminarlo posteriormente si la dirección editorial considera que su comentario es: ofensivo en algún sentido, irrelevante, trivial, contiene errores de lenguaje, contiene arengas políticas, obedece a fines comerciales, contiene datos de alguna persona en particular, o sugiere cambios en el manejo de pacientes que no hayan sido publicados previamente en alguna revista con revisión por pares.

Aún no hay comentarios en este artículo.

Para comentar debe iniciar sesión

Medwave publica las vistas HTML y descargas PDF por artículo, junto con otras métricas de redes sociales.

Medwave publica las vistas HTML y descargas PDF por artículo, junto con otras métricas de redes sociales.

Ohayon M, Carskadon M, Guilleminault C, Vitiello MV. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the human lifespan. Sleep. 2004 Nov 1;27(7):1255-73. | PubMed |

Ohayon M, Carskadon M, Guilleminault C, Vitiello MV. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the human lifespan. Sleep. 2004 Nov 1;27(7):1255-73. | PubMed | Littner M, Hirshkowitz M, Kramer M, Kapen S, Anderson WM, Bailey D, et al. Practice parameters for using polysomnography to evaluate insomnia: an update for 2002. Sleep. 2003 Sep;26(6):754-60. | PubMed |

Littner M, Hirshkowitz M, Kramer M, Kapen S, Anderson WM, Bailey D, et al. Practice parameters for using polysomnography to evaluate insomnia: an update for 2002. Sleep. 2003 Sep;26(6):754-60. | PubMed | Ondo W, Dat Vuong K, Khan H, Atassi F, Kwak C, Jankovic J. Daytime sleepiness and other sleep disorders in Parkinson’s disease. Neurology. 2001 Oct 23;57(8):1392-6. | CrossRef | PubMed |

Ondo W, Dat Vuong K, Khan H, Atassi F, Kwak C, Jankovic J. Daytime sleepiness and other sleep disorders in Parkinson’s disease. Neurology. 2001 Oct 23;57(8):1392-6. | CrossRef | PubMed | Chong M, Ayalon L, Marler M, Loredo J, Corey-Bloom J, Palmer B, et al. Continuous Positive Airway Pressure Reduces Subjective Daytime Sleepiness in Patients with Mild to Moderate Alzheimer's Disease with Sleep Disordered Breathing. J Am Geriatr Soc. 2006 May;54(5):777-81. | CrossRef | PubMed |

Chong M, Ayalon L, Marler M, Loredo J, Corey-Bloom J, Palmer B, et al. Continuous Positive Airway Pressure Reduces Subjective Daytime Sleepiness in Patients with Mild to Moderate Alzheimer's Disease with Sleep Disordered Breathing. J Am Geriatr Soc. 2006 May;54(5):777-81. | CrossRef | PubMed | Rothdach J, Trenkwalder C, Haberstock J, Keil U, Berger K. Prevalence and risk factors of RLS in an elderly population: The MEMO Study. Neurology. 2000 Mar 14;54(5):1064-8. | CrossRef | PubMed |

Rothdach J, Trenkwalder C, Haberstock J, Keil U, Berger K. Prevalence and risk factors of RLS in an elderly population: The MEMO Study. Neurology. 2000 Mar 14;54(5):1064-8. | CrossRef | PubMed | Scaglione C, Vignatelli L, Plazzi G, Marchese R, Negrotti A, Rizzo G, et al. REM sleep behaviour disorder in Parkinson’s disease: a questionnaire-based study. Neurol Sci. 2005 Feb;25(6):316-21. | CrossRef | PubMed |

Scaglione C, Vignatelli L, Plazzi G, Marchese R, Negrotti A, Rizzo G, et al. REM sleep behaviour disorder in Parkinson’s disease: a questionnaire-based study. Neurol Sci. 2005 Feb;25(6):316-21. | CrossRef | PubMed | Singer C, Tractenberg R, Kaye J, Schafer K, Gamst A, Grundman M, et al. A Multicenter, Placebo-controlled Trial of Melatonin for Sleep Disturbance in Alzheimer’s Disease. Sleep. 2003 Nov 1;26(7):893-901. | PubMed |

Singer C, Tractenberg R, Kaye J, Schafer K, Gamst A, Grundman M, et al. A Multicenter, Placebo-controlled Trial of Melatonin for Sleep Disturbance in Alzheimer’s Disease. Sleep. 2003 Nov 1;26(7):893-901. | PubMed | Li F, Fisher J, Harmer P, Irbe D, Tearse R, Weimer C. Tai Chi and Self-Rated Quality of Sleep and Daytime Sleepiness in Older Adults: A Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc. 2004 Jun;52(6):892-900. | CrossRef | PubMed |

Li F, Fisher J, Harmer P, Irbe D, Tearse R, Weimer C. Tai Chi and Self-Rated Quality of Sleep and Daytime Sleepiness in Older Adults: A Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc. 2004 Jun;52(6):892-900. | CrossRef | PubMed |